|

Bahnanlagen

in Groß-Lichterfelde und im früheren Landkreis

Teltow |

Der

ehemalige Landkreis Teltow

Der

ehemalige Landkreis Teltow |

|

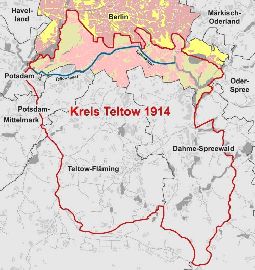

Karte des Kreises

um 1788

Berlin um 1885

|

Teltow ist der Name einer historischen

Landschaft in Berlin und Brandenburg, einer

geologischen Hochfläche, eines Landkreises und einer

Stadt an der südenwestlichen Stadtgrenze von Berlin.

Der Teltow ist eines der Kerngebiete Brandenburgs.

.Zum Teltow gehört auch das

Tempelhofer Oberland (siehe

hierzu auch.

Teltow (Landschaft)

und

Teltow (Landschaft)

und

Landkreis Teltow ,

Landkreis Teltow ,

Stadt

Teltow ) Stadt

Teltow )

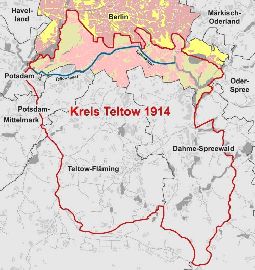

Der Landkreis Teltow umfasste das Gebiet

südlich der Spree Westlich an der Havel

entlang von Spandau über Potsdam an der Nuthe

entlang über Trebbin bis kurz vor Luckenwalde von

dort östlich bis südlich von Trebbin und Teupitz.

Östliche Grenze war die Spree, der Müggelsee, weiter

die Spree bis Gosen, Wernsdorfer See, dann südlich

Königswusterhausen oberhalb des Krüppelsee und dann

südlich bis Bucholtz. Der Landkreis war sehr

innovativ und entwickelte sich zu einem sehr

industriereichen Landkreis. Mit der Erlangung der

Kreisfreiheit seiner schnell wachsenden Städte in

der Nähe von Berlin verlor der Landkreis jedoch

immer wieder Bevölkerung und Wirtschaftskraft. Er

versuchte deshalb seine Gemeinden daran zu hindern

Stadtrecht zu erlangen, da meist anschließend diese

Städte versuchten kreisfrei zu werden. Deshalb

hatten Orte wie Steglitz (83.400 Einwohner) oder

Groß-Lichterfelde (47.400 Einwohner) kein

Stadtrecht, aber sehr viele Einwohner. Mit der

Gründung von Groß-Berlin 1926 (Teltow war

1920 nicht beigetreten) gingen dann endgültig über

90 % der Bevölkerung (ca. 450.000 Einw.) und fast

die gesamte Wirtschaftskraft des Landkreises

verloren. Zuvor waren schon die Städte

Charlottenburg (323.000 Einwohner), Wilmersdorf

(140.000 Einwohner), Schöneberg (178.000 Einwohner)

und Neukölln (262.000 Einwohner) als kreisfrei aus

dem Landkreis ausgeschieden (ca. 903.000 Einw.). Bis

dahin war jedoch im Landkreis sehr viel geschehen,

was später der Stadt Groß-Berlin zu gute kam. (siehe

zu Berlin auch:

Alt-Berlin,

Alt-Berlin,

Verband Groß Berlin

und

Verband Groß Berlin

und

Groß-Berlin, sowie

Groß-Berlin, sowie

Berlin und

Berlin und

Größte Städte der EU

Größte Städte der EU

Berliner Dialekt).

Trotz der Verluste von

Wirtschaftskraft an die Stadt Groß-Berlin war 1945

der Landkreis Teltow einer der reichsten Landkreise

des Deutschen Reiches. Da noch der Teilung

Deutschland viele Vermögenswerte im Westen lagen,

konnte er jedoch nicht mehr über diese verfügen.

Erst mit der Wiedervereinigung fiel dieses Vermögen

"Teltow-Vermögen"

den 1994 gebildeten 3 Landkreisen

Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald und

Teltow-Flämig als Rechtsnachfolgern und Nutznießern

zu.

Berliner Dialekt).

Trotz der Verluste von

Wirtschaftskraft an die Stadt Groß-Berlin war 1945

der Landkreis Teltow einer der reichsten Landkreise

des Deutschen Reiches. Da noch der Teilung

Deutschland viele Vermögenswerte im Westen lagen,

konnte er jedoch nicht mehr über diese verfügen.

Erst mit der Wiedervereinigung fiel dieses Vermögen

"Teltow-Vermögen"

den 1994 gebildeten 3 Landkreisen

Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald und

Teltow-Flämig als Rechtsnachfolgern und Nutznießern

zu.

Dem im Norden gelegenen

Landkreis Niederbarnim

(Teil des historischen Landkreises Barnim

(8arnimschen Kreis)) erging es ähnlich. Er besaß

jedoch nicht ganz die Wirtschaftskraft des

Landkreises im Süden Die gutbetuchten Bürger

lebten vor allem im Süden, die weniger Wohlhabenden

(vor allem Arbeiter) mehr im Norden von Berlin.

Groß-Lichterfelde lag um 1900 im Landkreis

Teltow und bestand aus den den historischen

Dörfern Lichterfelde und Giesensdorf und den

Villenkolonien Lichterfelde West und Lichterfelde

Ost sowie der Ortslage Schönow, die man sich

mit Zehlendorf teilte. Lichterfelde war zu dieser

Zeit ein Ort an dem jeder Einwohner die neuesten

Entwicklungen der Verkehrstechnik aus aller nächste

Nähe erleben und bewundern und teilweise auch

selber täglich testen konnte. Man musste also nicht

weit reisen, sondern konnte die neuesten Erfindungen

teilweise zu Fuß in Augenschein nehmen. Nicht nur,

dass hier der erste Mensch flog, auch die erste

elektrische Straßenbahn fuhr hier. Die ersten

Versuche mit elektrischen S-Bahntriebwagen und

mit Drehstromfahrzeugen fanden in Lichterfelde

statt. Ein großer Teil sogar im direkten Bereich der

Ortslage Lichterfelde West. Hier war also die Wiege

des elektrischen Betriebes der Eisenbahn. Auch wenn

es davon nichts mehr zu sehen gibt, Bahnanlagen in

Lichterfelde waren immer irgendwie interessant.

Einiges aus späteren Jahren ist noch irgendwo zu

finden, oft ist es jedoch nur mit sehr viel Mühe zu

entdecken. So gab es In Lichterfelde West gleich

mehre Bahnhöfe. So z.B. den S-Bahnhof, den

Personenbahnhof der Amerikaner (RTO) mit

Ladestrasse, einen Güterbahnhof (Übergabebahnhof zur

Goerzbahn) und lange Zeit noch die Reste des mit

Ende des Krieges stillgelegten Nordbahnhofes

(Personenbahnhof) der Goerzbahn. |

|

Viele

Firmen verlegten aus dem engen Berlin heraus ihre

Fabriken ins nahe Umland. Entlang des Teltow-Kanals

entstanden viele Fabriken. Im

Landkreis Teltow entstanden die

Lokomotivfabriken von O&K, Freudenstein und

Schwarzkopf. Siemens und die AEG erprobten

elektrische Eisenbahnen und die ersten

Motorflugzeuge waren auf dem Tempelhofer Feld und

dem ersten Deutschen Flugplatz Johannisthal zu

sehen. Die ersten O-Busse der Welt wurden in

Hallensee und Schöneweide erprobt. Auch die Gmd.

Steglitz probierte O-Busse aus. Im gesamten

Landkreis waren um 1900 die neuesten technischen

Entwicklungen zu sehen. Jeder Spaziergänger konnte

die Veränderungen sehen, sie geschahen vor seinen

Augen. Es waren nicht nur die Gründerjahre, sondern

auch grundlegende Entwicklungen und Erfindungen, die

hier in dieser Zeit geschahen und die bis heute

nachwirken. |

Erster Flug

eines Menschen

Erster Flug

eines Menschen |

|

Otto Lilienthal

bei einem Gleitflug vom Lichterfelder Sprunghügel

Otto Lilienthal &

Gustav Lilienthal |

Otto Lilienthal

war - wie auch sein Bruder

Gustav Lilienthal

- Lichterfelder Bürger. Beide waren Flugpioniere.

Sie wohnten in Lichterfelde West. und Gustav

Lilienthal hinterließ als Architekt dort sehenswerte

Spuren. Seine Häuser in der Paulinenstraße sind

Legende. Auch Otto Lilienthals angeblich erste

Flugstätte ist als Denkmal erhalten. Diese Aussage

"erste Flugstätte" ist nicht ganz richtig, den

dieser Hügel war erst ab 1894 von im genutzt worden.

Zuvor war er von einem Sprungbrett im Garten und

dann ab 1891 auf einem Gelände am Mühlenberg bei

Derwitz (gehört zu Werder) gesprungen. Dann

unternahm er ab 1893 Flugversuche in einer Sandgrube

in den

Rauen Bergen in Steglitz =

„Steglitzer Fichtenberge“ in Südende an

der Bergstrasse (Nicht zu Verwechseln mit den

Rauen Bergen in etwas über 1

km Entfernung = Marienhöhe) Sein

Sprunghügel in Lichterfelde Süd wird heute von einem

Denkmal gekrönt. Der Berg entstand aus dem Abraum

eine Lehmgrube, die zu einer Ziegelei gehörte. Diese

dort gebrannten gelben Ziegel wurden in jenen Jahren

in Lichterfelde recht häufig verbaut. Ein Rest der

Grube ist heute als kleiner See vor den Denkmal

erhalten geblieben. Später genügte der Hügel nicht

mehr für die Flugversuche und Otto Lilienthal suchte

sich höhere Hügel in der Brandenburger Umgebung.

Später lag ab 1909 mit dem 2,1 km² großen

Flugplatz Johannisthal

der erste und damit älteste Deutsche Flugplatz im

Landkreis Teltow. 1923 nahm nicht weit entfernt der

Flughafen Berlin-Tempelhof

(damals noch im Landkreis Teltow liegend) seinen

Betrieb auf. Der Flugplatz Johannisthal wurde erst

1995 offiziell endgültig geschlossen, nachdem er

seit 1952 nicht mehr genutzt wurde. Er lag bis dahin

auf Ost-Berliner Gebiet. 1918 erfolgte vom nebenan

liegenden Tempelhofer Feld der erste Pasagierflug.

Der Flugplatz Tempelhof wurde 2008 geschlossen. |

.JPG)

Der Sprunghügel

heute

.JPG)

© 2011 Fotos

Winfried Meier |

|

Otto & Gustav

Lilienthal waren nicht nur Flugpioniere sondern auch

anerkannte Sozialreformer (1895 Gründung der

Baugenossenschaft „Freie Scholle“, sie existiert

heute noch in Bln. - Reinickendorf) und bereitetem

dem pädagogischen Spielzeug den Weg. Sie besaßen

zahlreiche Spielzeugpatente darunter das des spätere

Anker-Steinbaukasten

und des so genannten

Modellbaukasten

als Vorläufer der

Metallbaukästen

(z.B.

Stabilbaukasten der Fa.

Walter, Berlin

oder aktuell

METALLUS). |

|

1881

Die erste elektrische Straßenbahn der Welt - Der

erste Triebwagen der Welt

1881

Die erste elektrische Straßenbahn der Welt - Der

erste Triebwagen der Welt |

|

|

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

|

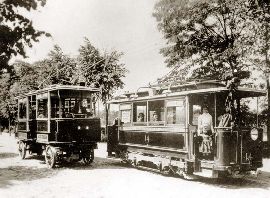

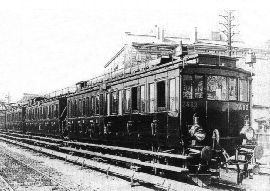

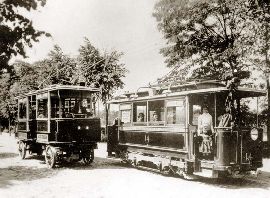

Siemens hatte hier am 16. Mai 1881 die erste

elektrische Straßenbahn der Welt auf Meterspur mit

160 V Gleichstrom aus den Fahrschienen vom Bhf.

Lichterfelde Ost zur Kadettenanstalt in der

Finkenstein Allee (Lichterfelde West) in Betrieb

genommen. Siemens selbst betrachte sie als

elektrische Eisenbahn bzw. als Prototyp einer

Hochbahn. 1893 wurde die Bahn auf

Oberleitungsbetrieb und eine höhere Spannung

umgestellt und erweitert. Sie gehörte nun dem

Landkreis Teltow

(Teltower Kreisbahnen).

Die Straßenbahn erreichte seit 1890 auch den Bhf

Lichterfelde West und diente unter anderem auch

der Erschließung der gesamten Villenkolonie

Lichterfelde West. 1895 wurde das Netz durch den

Neubau der Strecken nach

Steglitz und von

Steglitz nach

Südende vergrößert

(Linie M,

später Linie 97). Da mit der Gründung von

Groß-Berlin das gesamte Netz auf Berliner Gebiet lag

übernahm 1921 die

Berliner Straßenbahn

das Netz. Am 9. Oktober 1925 wurde das gesamte

Schmalspurnetz stillgelegt und größtenteils durch

Normalspurstrecken ersetzt, die am 1. Januar 1929

zur BVG kamen. Ab 1930 übernahmen nach und nach

Busse den Gesamtverkehr. Die Siemens-Straßenbahn war

die Grundlage für die Entwicklung der U- und S-Bahn,

den sie war auch der erste elektrische Triebwagen

der Welt. Zu finden ist von der ersten Straßenbahn

der Welt nichts mehr. Nur noch das Depot der

Meterspurstraßenbahn ist noch vorhanden. Aber dieses

ist jüngeren Datums.

|

Bei der Strecke

handelte es sich um ein normalpuriges

Materialbahngleis, das für den Aufbau der

Central-Cadetten-Anstalt genutzt worden war und nun

auf Meterspur umgenagelt worden war. Zu finden ist

nichts mehr von der Strecke dieser Bahn. |

|

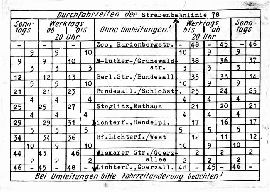

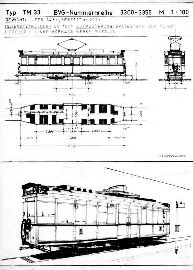

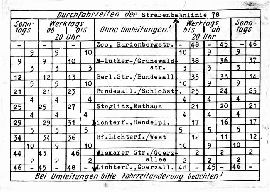

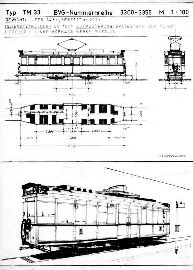

TM 24 |

Selbst die Spuren der späteren normalspurigen

Straßenbahnen sind in Lichterfelde nur für

Eingeweihte zu finden. So erkennt man z.B. in der

Ringstraße am Pflaster, wo die Gleise der

Linie 78

(Sie hieß auch mal Linie 177) lagen. Diese Linie

durchquerte Lichterfelde West von Nord nach Süd. Auf

ihr waren unter anderem

TM 24/TM25 und später TM 33 in

Doppeltraktion im Einsatz. Aus einem dieser TW

stammt der von mir selbst entwendete Durchfahrtsplan

des Fahrers. Am Dahlemer Weg befand sich vor dem

Kriege auf der erweiterten Fläche zwischen der

Mörchinger Strasse und Unter den Eichen die

Endhaltestelle der Straßenbahnlinien 40 und 77

welche auf den Unter den Eichen in Richtung Steglitz

und Innenstadt fuhren. Eine bis zum Schluss durch

Lichterfelde fahrende Linie war die Linie 96, welche

bis zum Mauerbau auch durch die Stadt Teltow fuhr. |

TM 24 |

|

|

TM 36 mit Verbundsteuerung |

TM 33 Bj ab 1927 |

|

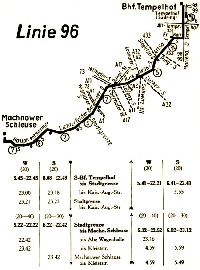

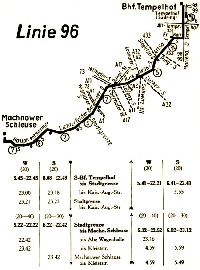

Straßenbahn Linie 96

Straßenbahn Linie 96

|

|

Die Linie 96 durchquerte auf ihrer sehr

langen Strecke auch auch Lichterfelder Gebiet. Sie

war auf einem Teilstück aus der Teltower

Kreisbahnen

hervorgegangen. Anfangs wurde sie als

Dampfstrassenbahn betrieben Die Linie begleitete auf

fast der Hälfte ihrer Strecke in einem gewissen

Abstand den Teltowkanal bis nach Tempelhof.. Die

gesamte Linie 96 war eine der langen

Straßenbahnlinien Berlins. Sie entstand aus der

Zusammenlegung der Linie 100 (Machnow Schleuse - Bhf

Lichterfelde Ost) mit der Linie 96 (Behrenstrasse -

Lichterfelde Ost). Ein Teil dieser Strecke liegt ab

der Machnower Schleuse bis zur Stadtgrenze mit der

Groß-Berlin im Landkreis Teltow und verlief somit

nach 1945 auf Ostdeutschem Gebiet. Vor dem Krieg

fuhr die Linie 96 von Machnow Schleuse über die

Stadtgrenze von Berlin nach Lichterfelde Ost und

dann weiter über Lankwitz, Attilaplatz, Tempelhofer

Damm und den Mehringdamm sogar bis Berlin-Mitte zur

Behrenstraße, Ecke Markgrafenstraße. Nach dem

Krieg wurde die Strecke bis Mitte Oktober 1950

weiterhin durchgehend von der Westberliner BVG

betrieben. Ab Dezember 1950 entstand mit der

Abriegelung des Berliner Umlandes ein Inselbetrieb

von der Berliner Stadtgrenze bis zur Machnower

Schleuse (Diese ist die einzige Schleuse des

Teltowkanals). Der Inselbetrieb wurde mit dem

Mauerbau eingestellt. Ein dort aufgestellter

Triebwagen erinnert hier an diese Linie, die einmal

1905 als Dampfstraßenbahn AG angefangen hatte und

schon 2 Jahre später elektrifiziert wurde. Der

Westberliner Teil war eine der letzten 8 Linien, die

eingestellt wurden (2. Mai 1966). Sie führ zu dieser

Zeit vom Bahnhof Lichterfelde Ost bis zum U-Bhf

Mehringdamm und hatte ab Atillaplatz die

Streckenführung der Linie 95 übernommen. Das

Teilstück nach Mitte (Ost-Berlin) war schon lange

weggefallen. Zur

Machnower Schleuse gibt es weiter

unten beim elektrischen Treidelbetrieb weitere

Angaben. |

|

1905 steht noch

die Dampfstrassenbahn an der Schleuse |

Steht als Denkmal

an der Machnower Schleuse |

|

|

|

Blick in die

Schleuse |

Auf Westberliner

Seite wurden auch Doppeltriebwagen Br TM 36

eingesetzt |

|

Fotos © 2011

Armin Meier und Laura Meier |

|

In den 50er

Jahren fuhr die 96 nur bis zum Bhf Tempelhof.

Fahrzeit knapp unter einer Stunde. |

Leider fehlt die

lange Stange zum Weichen stellen an der Front. Von

der Nummer her ein TM 36 aber ohne

Verbundsteuerung. |

Man darf sogar

hinein |

Der Fahrschalter |

|

Trotz aller

Stilllegungen im Westen hat Berlin immer noch das

drittgrößte Straßenbahnnetz der Welt

>>> 1990 - 125 Jahre Berliner

Straßenbahnen |

|

Ein weiterer

Betrieb der Teltower Kreisbahn war die

Straßenbahn

Adlershof–Altglienicke deren Strecke,

nachdem sie 1921 in die Berliner Straßenbahn

aufgegangen war, erst 1992/93 eingestellt wurde. |

1882

Erster Oberleitungsbus der Welt

1882

Erster Oberleitungsbus der Welt |

|

Auf einer 540 m langen

Versuchsstrecke in Hallensee (heute Bezirk Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf) wurden durch

Siemens im Landkreis Teltow die ersten Versuche

mit einem Oberleitungsbus unternommen. Weitere

Unternehmen erprobten dann immer wieder im Landkreis

an verschiedenen Stellen mit wechselndem Erfolg ihre

O-Bussysteme. |

|

1882 - Erster

Oberleitungsbus der Welt von Siemens |

%20(01).jpg)

1904-05 -

O-Bus Niederschöneweide -Johannisthal (AEG-Stoll

Gleislose Strb ) Die Busse waren für die

Pflasterstrassen ungeeignet und hatten zu schwache

Motoren. |

.jpg)

1912-14 -

O-Bus Steglitz (Daimler-Stoll Gleislobus ).

Eigentlich wollte die Gmd. Steglitz eine eigene

Straßenbahn, aber der zuständige Kreis Teltow lehnte

dieses ab. |

.jpg)

1899 -

O-Bus Berlin Siemens Strassenbahn-Omnibus |

|

Dieser Schiemann

O-Bus von 1902 konnte unter den Fahrdrähten wenden

ohne die Stromabnehmerstangen umzuhängen. Daneben

ein Straßenbahnwagen (1000 mm) der Teltower

Kreisbahnen |

Nach

diesen Versuchsbetrieben fuhren in Berlin längere

Zeit keine O-Busse mehr. Erst in den 30er Jahren

wurden in Spandau und Steglitz wieder durch die BVG

O-Buslinien eingerichtet. Als Hersteller für die

Busse zeichneten Siemens, AEG, BBC und

Bergmann verantwortlich. Im Krieg auch Alfa und nach

dem Krieg waren es in West-Berlin Gaubschat / AEG

und in Ost-Berlin LOWA und Skoda. Die Nach dem Krieg

in Westberlin betriebenen O-Busstrecken hatten eine

Länge von ca. 31 km. Die Ost-Berliner Strecken

wurden erst nach dem Krieg ab 1951 eingerichtet. Auf

ihnen war sogar ein Doppelstock-Sattelschlepper-Bus

unterwegs. Der letzte im Raum Berlin

verbliebene O-Busbetrieb befindet sich - nach der

Einstellung des Berliner und des Potsdamer

(Babelsberger) Betriebes - heute in Eberswalde im

Norden von Berlin. Dort finden auch immer wieder

Fahrten mit den alten O-Bussen der BVG statt. Die

O-Busfahrer und Schaffner wurden auch scherzhaft als

Seilbahnfahrer bezeichnet und die Busse auch als

Drahtbusse. Die folgenden O-Busse waren auf Berliner

Strecken unterwegs. Nach 91 Jahren endete der

O-Busbetrieb in Berlin.

© 2011

Farbfotos dieser O-Busse Bernd Röhlke

|

|

Diese O-Bustypen

fuhren unter anderem auf der Linie A32 und A33 in

Steglitz

© 2011 Foto

Bernd Röhlke |

_1973_MiNr_447.jpg)

Auch wenn A 31

Spandau-West drauf steht, dieser Bustyp fuhrauch in

Steglitz auf der Linie A32 Diese Linie wurde

1965 als letzte Westberliner O-Buslinie

eingestellt. |

Auch in

Ost-Berlin waren nach dem Krieg 1951 wieder O-Busse

unterwegs, sogar Sattelschlepper-Doppeldecker

gab es. Ab 1956 wurden 2 weitere Linien

eingerichtet. |

Lowa O-Bus Linie

A40 - Zum Jahreswechsel 1972/73 wird auch in

Ostberlin der Obusbetrieb eingestellt

© 2011 Foto

Bernd Röhlke |

|

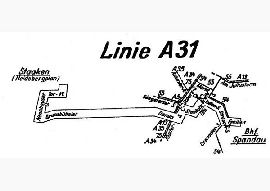

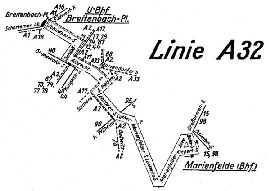

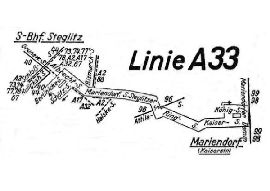

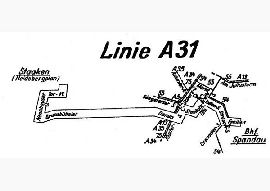

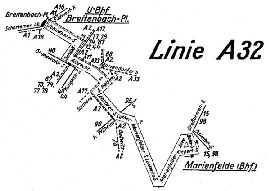

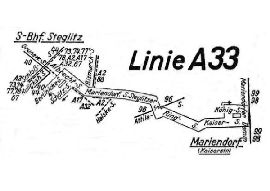

In

allen Berliner Straßenbahnen und Autobussen hingen

früher diese Linientafeln zur Fahrgastinformation.

Die Linien A31, A32 und A33 waren Westberliner

O-Buslinien. Sie hatten früher andere

Linienbezeichnungen. So war der A33 aus der

Meterspurstraßenbahn Linie M (Mariechen = für

Mariendorf) der Teltower Kreisbahnen, der späteren

Linie 97 hervorgegangen. Sie wurde dann lange als

Buslinie 97 betrieben. Der Betriebshof der beiden

letzten Strecken befand sich in Steglitz am

Hindenburgdamm. Die Linie A31 verkehrte in Spandau

und besaß dort eine eigene Wagenhalle. |

Da in Staaken die

Linie A31 genau auf der Sektorengrenze verlief wurde

dort später ihre Linienführung geändert |

Die Linie A32 war

die längste O-Buslinie |

Die Linie A33

ersetzte die Meterspur Straßenbahnlinie 97 und lief

eine Zeitlang auch unter dieser Linienbezeichnung |

|

Nachkriegsbus von

Gaubschat |

© 2011 Foto

Bernd Röhlke |

|

|

|

Das Fahrgeräusch

dieser Busse habe ich noch heute in den Ohren. Sie

fuhren durch unsere Strasse.als A 33 |

1900-1902 Wannseebahn /

1903-1929 Anhalter Vorortbahn -

Elektrischer S-Bahn Probebetrieb (Gleichstrom)

1900-1902 Wannseebahn /

1903-1929 Anhalter Vorortbahn -

Elektrischer S-Bahn Probebetrieb (Gleichstrom) |

|

Bhf.

Lichterfelder-Ost |

Mit

Gleichstrombetrieb hatte man auch schon früher bei

der ersten Straßenbahn in Lichterfelde Erfahrungen

gesammelt. Nun wurde zwischen 1900 und 1902 auf der

Wannseebahn von der Firma Siemens einen

Probebetrieb mit 750 V Gleichstrom durchgeführt.

Hierfür wurde die Strecke bis Zehlendorf mit

Stromschienen ausgerüstet. Die hier gewonnenen

Erkenntnisse wurden von der UEG (AEG)

bei der Anhalter Vorortbahn genutzt, die ab

1903 gleichfalls mit Stromschienen bis Lichterfelde

Ost mit 550 V Gleichstrom betrieben wurde. Dieser

Betrieb wurde erst im Jahre 1929 auf das heutige

System mit 800 V umgestellt. Er ist auf Grund seiner

Dauer eigentlich der Anfang des elektrischem

S-Bahnbetriebs in Berlin. Beide Strecken hatten

ihren Anfang am Potsdamer Bahnhof. Verwendet wurden

für den Betrieb die in großer Anzahl vorhandenen

preußische Abteilwagen, von denen ein paar Exemplare

für diese Versuche umgebaut wurden. Man wollte diese

Wagen als zwischen die Zugfahrzeuge kurzgekuppelte

Beiwagen auch in Zukunft weiter verwenden können und

nur durch einige vor- und nachgespannte

Triebfahrzeuge ergänzen. In dieser Richtung gab es

auch Versuche mit Wechselstromantrieben. Diese

fanden als Großversuch in Hamburg und in Schlesien

sowie in Mitteldeutschland auf der Strecke

Dessau-Bitterfeld statt. Für Berlin fiel dann die

Entscheidung mit Gleichstrom zu fahren. |

|

S-Bahn

Versuchsbetrieb durch Siemens auf der Wannseebahn

von 1900 -1902 |

Lage der beiden

S-Bahn Versuchsbetriebe - Grün = Wannseebahn /

Rot = Anhalter Bahn |

Anhalter Bahn

S-Bahn Versuchsbetrieb der UEG von 1903 - 1929 |

Ehm. AEG

U-Bahnwagen auf der Anhalter Bahn

Zur Geschichte

und Restauration des

|

|

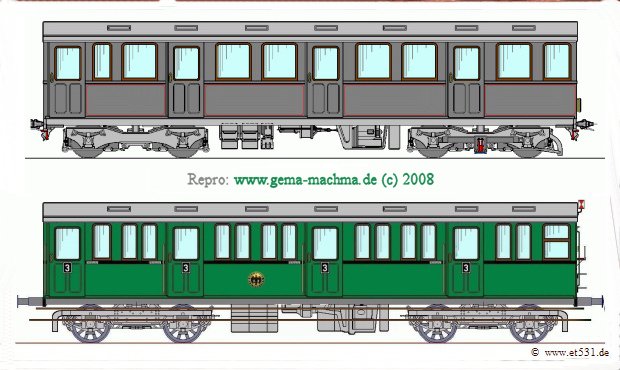

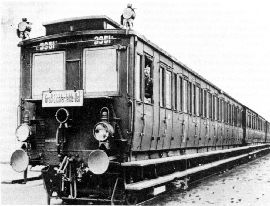

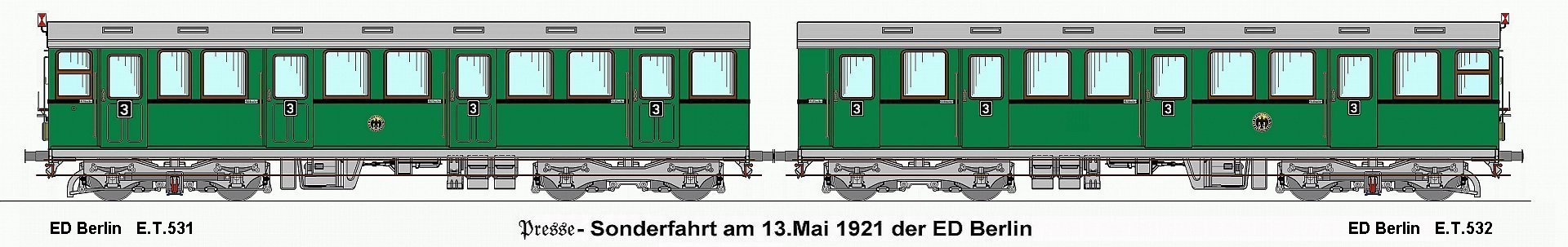

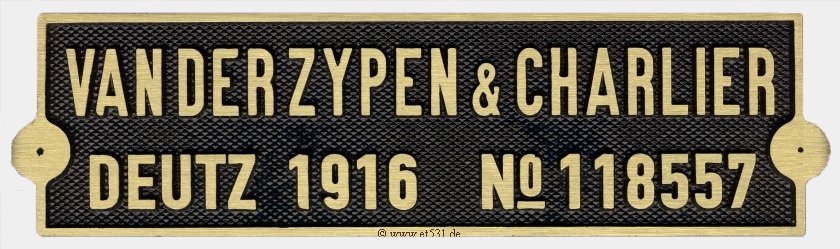

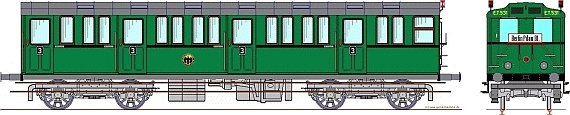

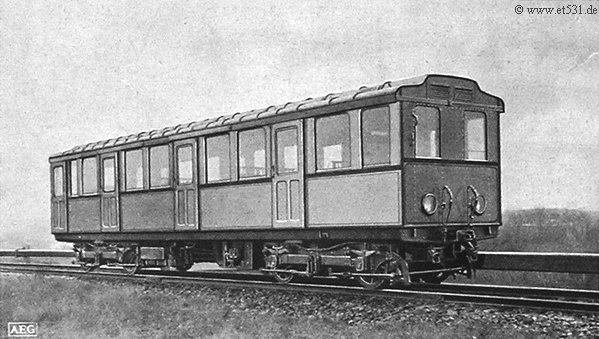

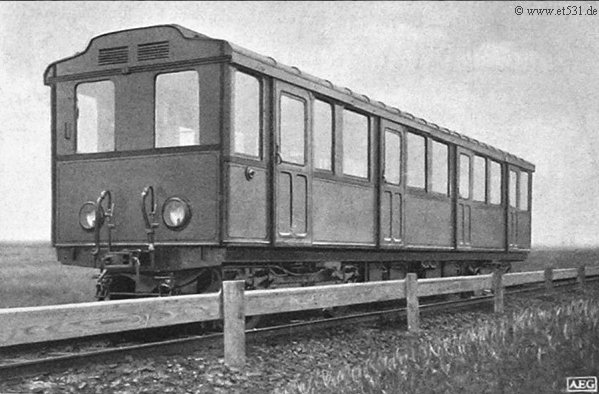

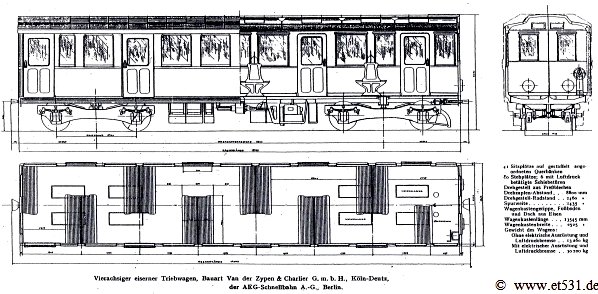

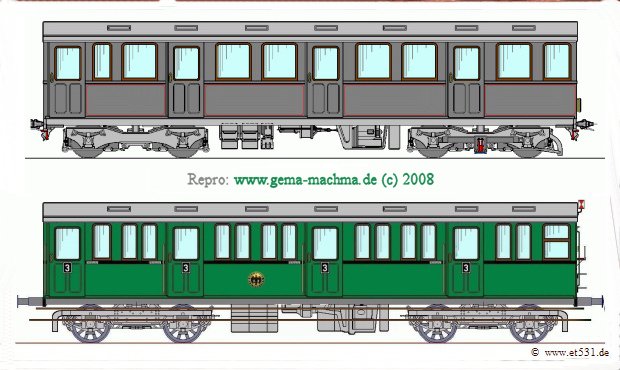

Als U-Bahnwagen 1915 geplant und 1916 gebaut -

Als S-Bahn Vorläufer von 1921 bis 1929 im Einsatz

Als U-Bahnwagen 1915 geplant und 1916 gebaut -

Als S-Bahn Vorläufer von 1921 bis 1929 im Einsatz |

|

|

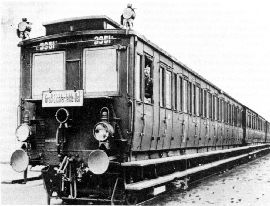

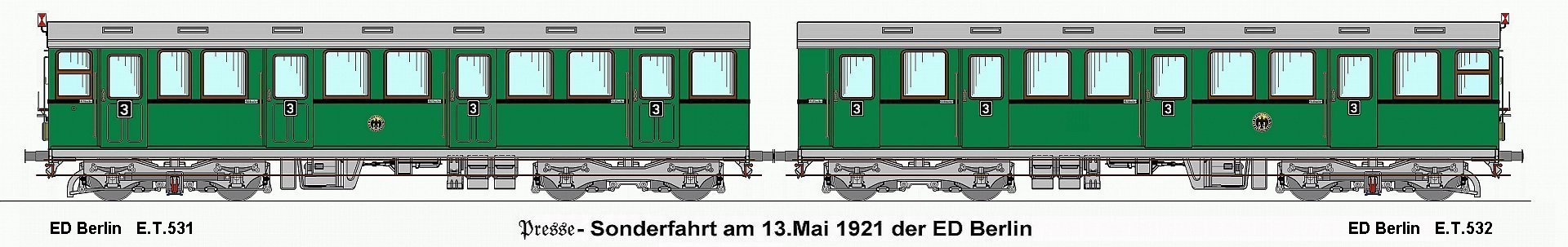

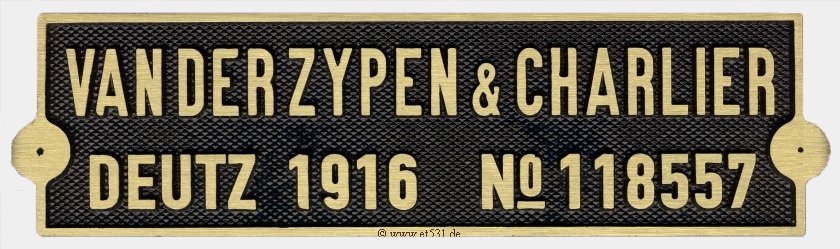

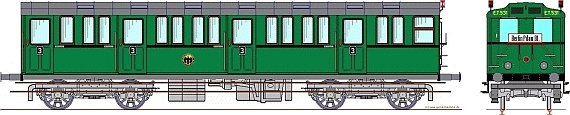

Auf einem

Anschlussgleis des noch teilweise vorhandenen

Gleisnetzes der Teltower Kreisbahn wird zur Zeit der

E.T.531

vom Münchener Dipl. Ing. Wolfgang Kämmerer

restauriert. Er will diesen wieder Betriebsfähig

herrichten.

|

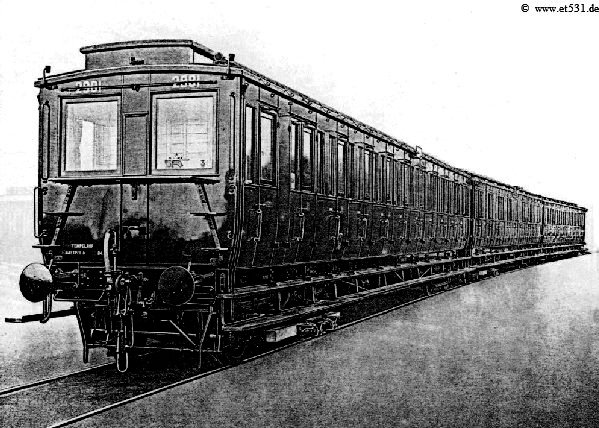

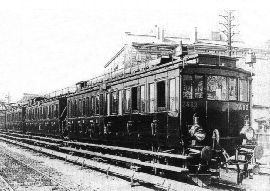

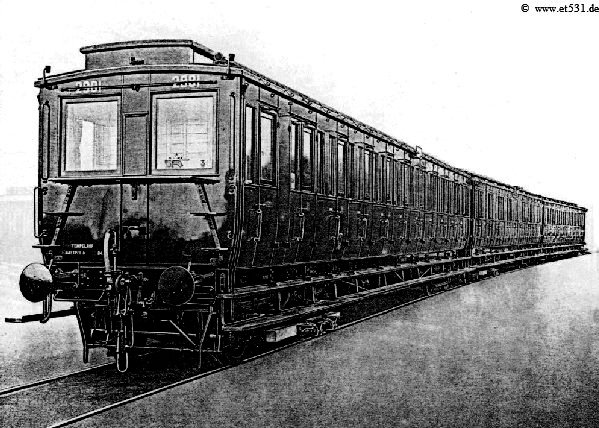

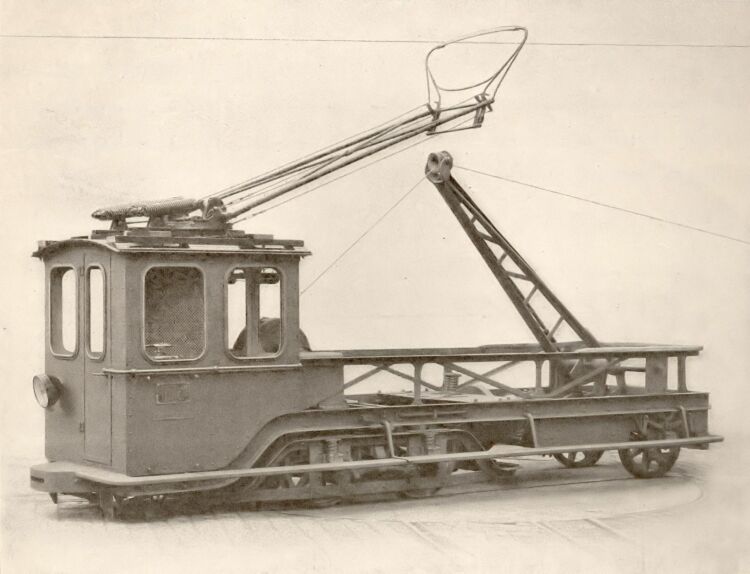

Anhalter Bahn

- S-Bahn Versuchsbetrieb der UEG (AEG) von

1903 bis 1929 vom Potsdamer Bahnhof bis Lichterfelde

Ost. Zwischen die Triebwagen wurden kurz gekuppelten

3-achsige Abteilwagen - so genannte Leitungswagen -

eingefügt. 18 Stück dieser Abteilwagen waren

vorhanden. Diese erste elektrische Vorortlinie (eine

Vollbahn) wurde mit 30 dieser Triebwagen

betrieben. In Spitzenzeiten wurde im 5 Min Takt

gefahren. |

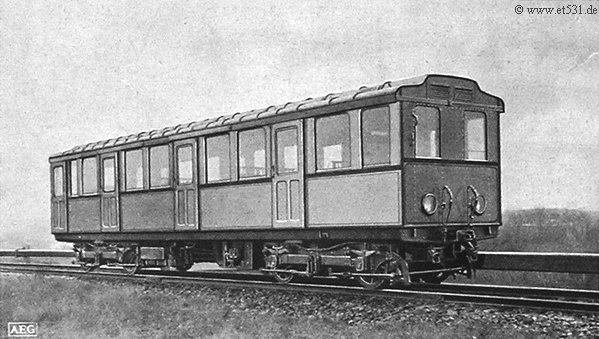

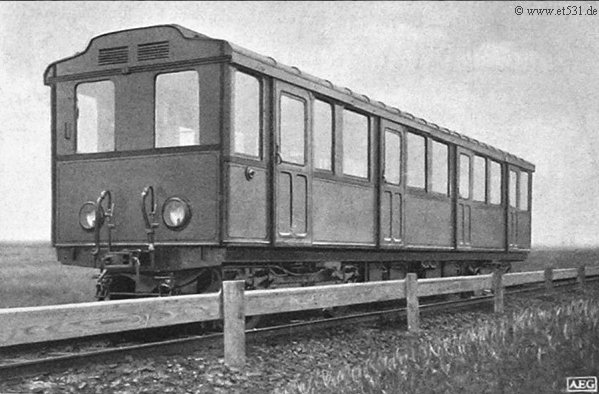

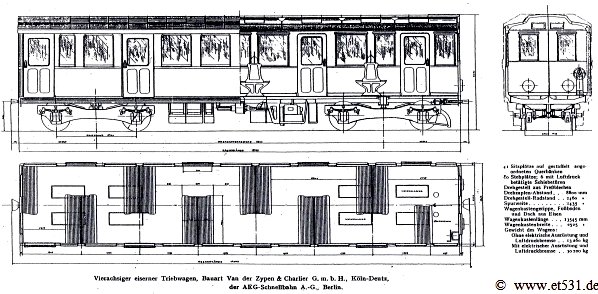

Der ET 531

wurde dem Publikum im Jahr 1921 als Fahrzeug der 2.

Generation präsentiert. Er war jedoch ein Prototyp

der AEG U-Bahn (A.E.G.-Schnellbahn A.G - G/N-Bahn).

Er wurde auf Grund seiner Technik zum Urahn der

Berliner S-Bahn. Er besaß als erstes S-Bahnfahrzeug

sich selbst schließenden Schiebetüren. Im gleichen

Jahr wurde auch die Elektrifizierung der

Vorortstrecken mit 800 V Gleichstrom beschlossen. |

ET 531

|

|

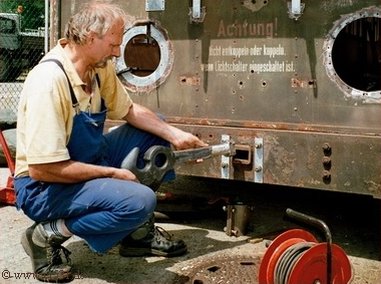

Die ungewöhnliche

Sitzplatzanordnung |

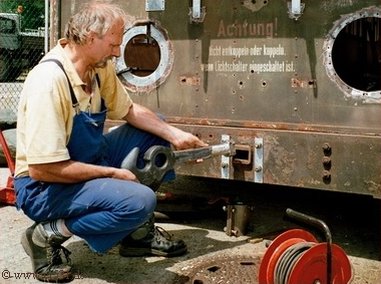

Herr Kämmerer mit

seinem SKL |

|

|

|

|

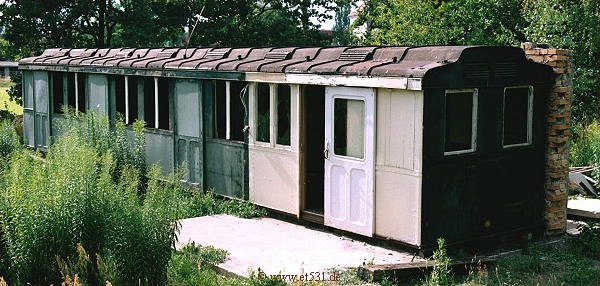

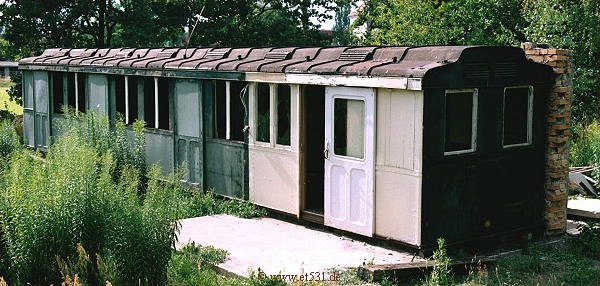

So wurde der

Wagen in Elstal vorgefunden |

|

Beginnende

Restauration in Teltow |

|

In Grau als

U-Bahn, in Grün als S-Bahn |

Restaurierte

Frontansicht |

Einbau des neuen

Zughakens

|

Die neuen

Scheinwerfer

|

|

|

|

|

Ein neues

Fahrgestell von der U-Bahn |

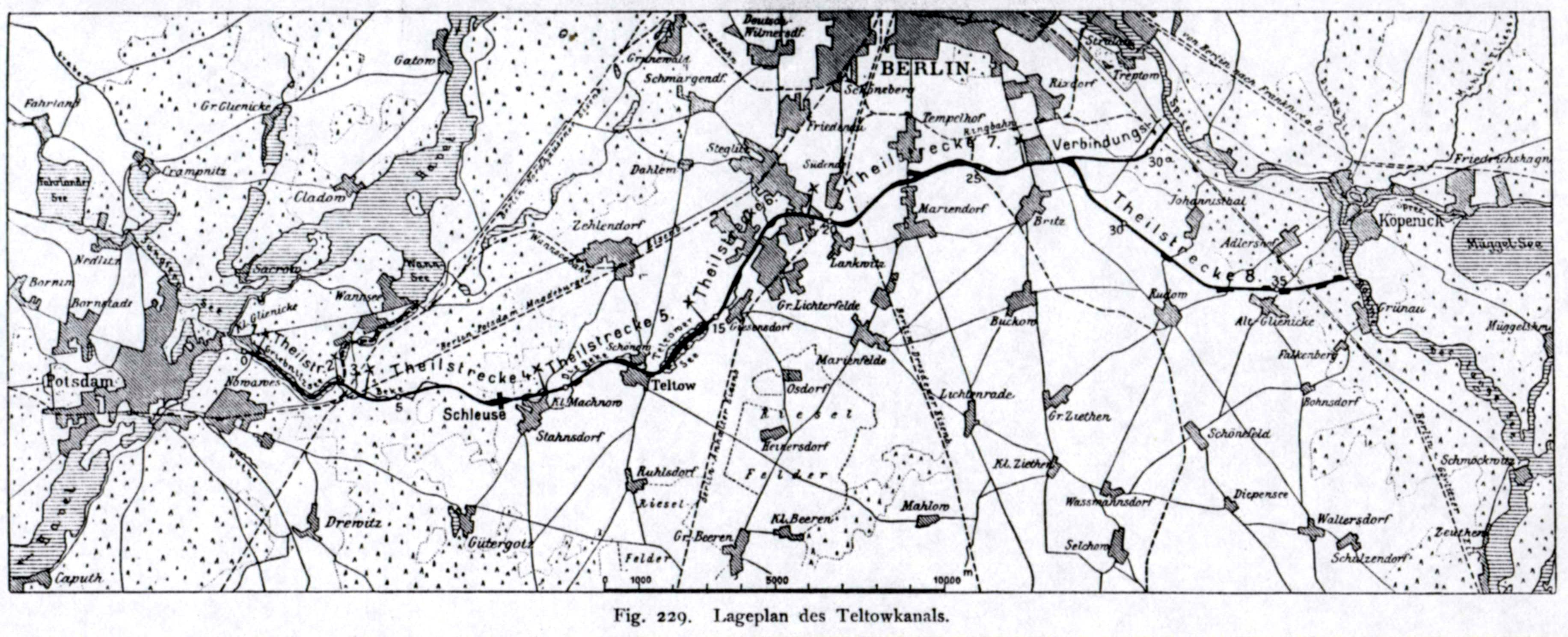

1906

Elektrischer Treidelbetrieb am Teltowkanal

(Gleichstrom)

1906

Elektrischer Treidelbetrieb am Teltowkanal

(Gleichstrom) |

|

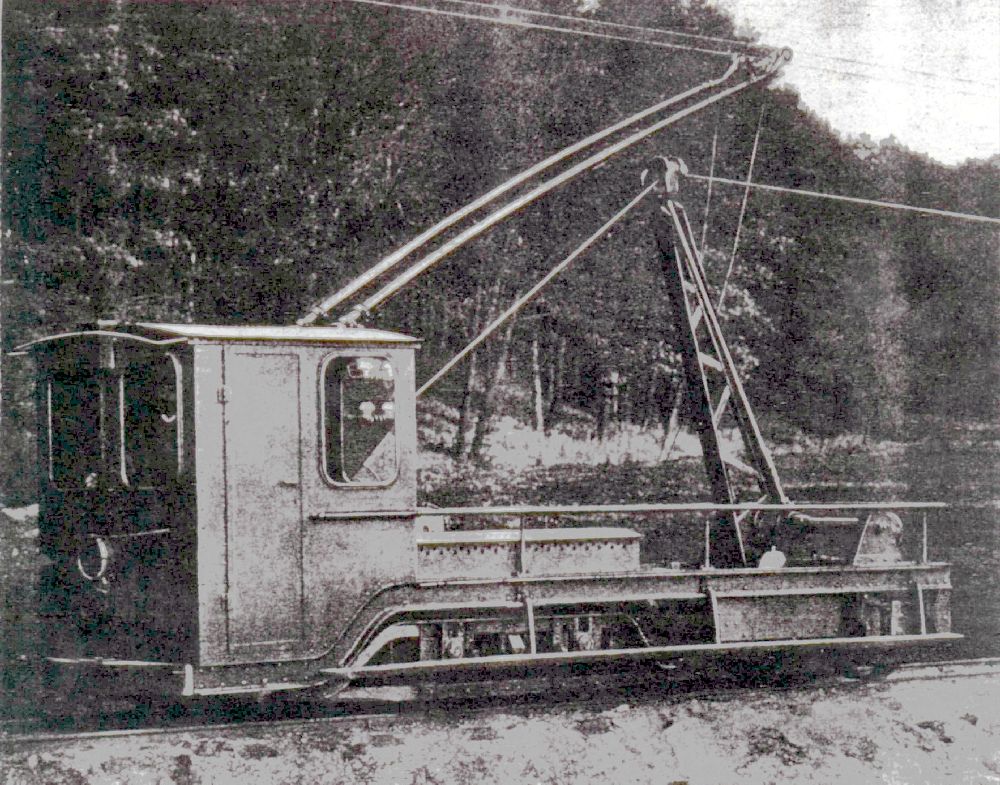

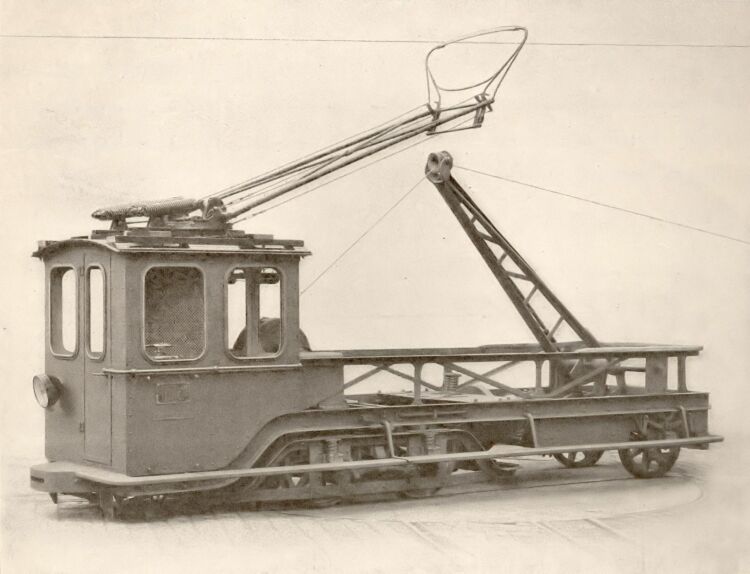

Es gab einen

Testbetrieb am Finowkanal bei Eberswalde. Ob dieser

auch dort mit dieser Lok erfolgte ist mir nicht

bekannt. Die Lok des Versuchsbetriebes mit

Stangenstromabnehmern ist in einem Bericht über den

Betrieb am Teltowkanal abgebildet und es soll auch

dort ein Testbetrieb stattgefunden haben. |

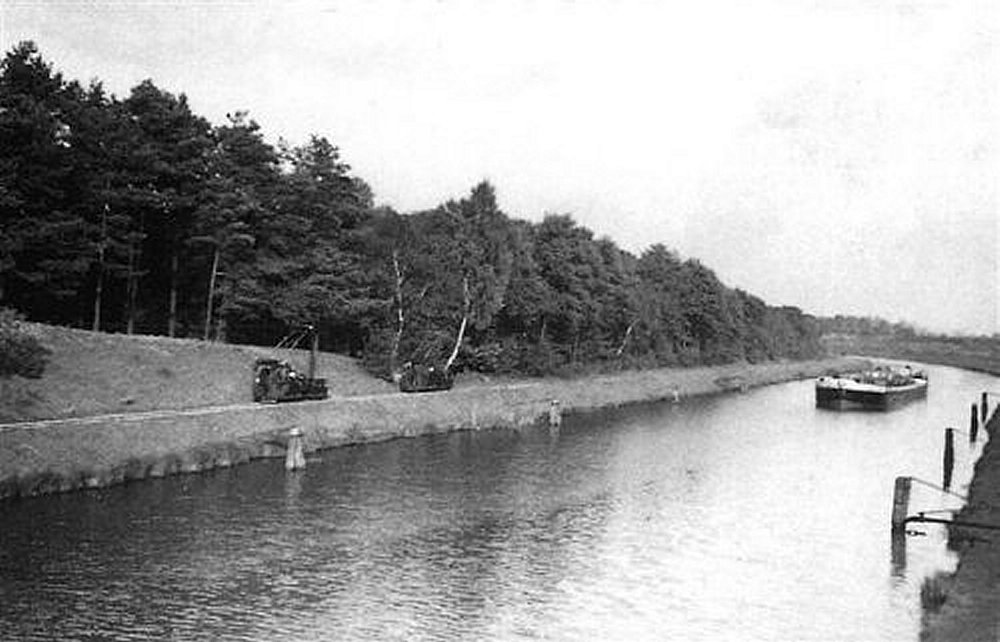

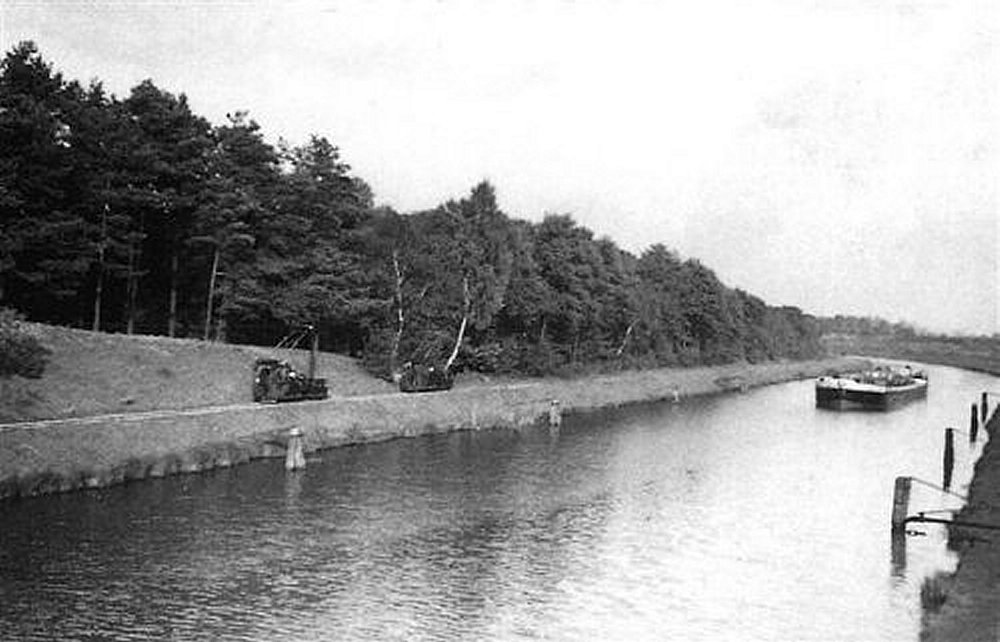

Eine weitere Bahn

mit Gleichstrom war die Treidelbahn des

Teltowkanals. Der Kanal führte unmittelbar durch

Lchterfelde und teilte die Gemeinde in zwei Hälften.

das Depot der Bahn war zwar nicht auf Lichterfelder

Gebiet, aber die Teltowwerft und das Kraftwerk lag

in unmittelbarer Nähe zum Gut Schönow, von dem noch

bei der Görzbahn die Rede sein wird. Auch ein

elektrischer Schleppdampfer mit Oberleitungsbetrieb

wurde vor der Machnower Schleuse erprobte Es

wurde beim Probebetrieb der Strom wie bei einem

O-Bus über zwei Stromabnehmerstangen zugeführt,

nachdem sich diese nicht bewährt hatten, wurde der

Strom durch einen auf den Oberleitungen laufender

Stromabnehmerwagen zugeführt. Die Kilometrierung des

Kanals erfolgt in unüblicher Weise gegen die

Fließrichtung von der Mündung aus. Anfangs war nur

ein Abwasserkanal geplant. Der Landrates des Kreises

Teltow, Ernst von Stubenrauch setzte sich jedoch für

den Bau einer Wasserstrasse ein, die eine

Wegverkürzung beim Verkehr zwischen Elbe und Oder

von ca.16 km ermöglichte und als Wasserstrasse neue

Industrie- und Wohnungsansiedlungen vor den Toren

Berlins ermöglichen sollte, sowie gleichzeitig als

Vorfluter den Regenwasserabfluss der Südlichen

Berliner Vororte aufnehmen konnte. |

|

|

Elektrische

Treidellok des Teltowkanals in der endgültigen

Ausführung mit Bügelstromabnehmer. |

Denkmallok in

Lichterfelde- eine weitere Lok steht im Deutschen

Technikmuseum Berlin |

Vor der

Einhausung

© 2011 Fotos

Winfried Meier |

Lok beim treideln |

Die

Machnower Schleuse

ist die einzige Schleuse des Kanal. Ihr

gesamter Betrieb erfolgt ohne Strom mit

Hotoppschen Hebern.

Die Schleuse ist als Sparschleuse ausgebildet und

überbrückt 2,74 m Höhenunterschied. Aus dieser

Differenz des Wasserstandes wird Über- und

Unterdruck zum Betrieb der Schleusentore gewonnen.

Eine Funktionserklärung

Machnower Schleuse

ist die einzige Schleuse des Kanal. Ihr

gesamter Betrieb erfolgt ohne Strom mit

Hotoppschen Hebern.

Die Schleuse ist als Sparschleuse ausgebildet und

überbrückt 2,74 m Höhenunterschied. Aus dieser

Differenz des Wasserstandes wird Über- und

Unterdruck zum Betrieb der Schleusentore gewonnen.

Eine Funktionserklärung |

Der

Elektroschlepper Teltow

mit Stangenstromabnehmern

Der Schlepper

wurde Notwendig, da das moorastige Ufer des

Machnower See die Anlage einer Treidelbahn zu

vertretbaren Kosten nicht zuließ. Später wurde der

Schleppbetrieb durch den See mit Dampfschleppern

vorgenommen Um 1930 wurde dieser Betrieb wurde durch

ein von einer Motorwinde angetriebenes Endlosseil

ersetzt. |

Treideln mit

1 Lokomotive

Die Spurweite der

Treidelbahn betrug 1000 mm , die Loks wurden mit 550

V Gleichstrom betrieben und entwickelten eine

Zugkraft von 1,2 to. Die Schleppgeschwindigkeit

betrug 4 km/h. Es wurden 20 Lokomotiven geliefert

die nur in einer Richtung schleppen konnten. Für den

Britzer Seitenkanal, der nur ein nördliches

Treidelgleis besaß, wurden 2 Lokomotiven angeschafft

die auf dem Gleis in beide Richtungen ziehen

konnten. Die Höchstgeschwindigkeit ohne Last betrug

13 km/h. |

Treideln mit 2 Lokomotiven

Treideln mit 2 Lokomotiven

1932 wurden 4

weitere Lokomotiven der ersten Bauart mit einer

höheren Schleppleistung von 1,6 to gekauft. Sie

konnten mit einer Geschwindigkeit von 5,5 kn/h die

Schiffe ziehen. 1942 erfolgte nochmals eine

Lieferung von 2 weiteren Lokomotiven gleicher

Bauart. Weiteres unter dem Link:

Treidelbahn am Teltowkanal |

|

(Einen gewissen

Bezug zu Schleusen haben mein Bruder und ich, da ein

Onkel Oberschleusenmeister der

Mindener Schachtschleuse

war und wir dort öfters in die 13 m tiefe

Schleusenkammer geschaut haben) |

|

Die Teltow-Werft

|

Auf dem Gelände

der Werft befand sich auch der Bauhof des

Landkreises und das Kraftwerk und die Werkstatt der

Treidelbahn. |

Die

Teltow-Werft

leistete technische Pionierarbeit im elektrischen

Lichtbogen-Schweißen und baute 1927 mit dem

Fahrgastschiff Zehlendorf

der Teltower Kreisschiffahrt das erste komplett

geschweißte Schiff in Deutschland.

|

Das Tor zum Depot

mit dem Logo der Bahn |

Der Teltowkanal

am Hafen Lankwitz um 1965 mit dem GASAG

Gaswerk Mariendorf

im Hintergrund von der Sieversbrücke bei km 20,47

aus fotografiert |

Das GASAG

Gaswerk Mariendorf war zeitweilig das größte

Gaswerk Europas |

Blick mit einem

Teleobjektiv auf das Gaswerk |

|

Gleiche Stelle

wie oben der Hafen Lankwitz

|

GASAG Hafen

Mariendorf mit Treidelbrücke um 1965 |

Im Winter. Man

sieht hier auch die Überladestationen der

Förderbänder |

Liste der Brücken über den Teltowkanal |

|

Dieses war mal

eine Treidelbrücke. Sie wurde zur Fußgängerbrücke

umgebaut und an anderer Stelle in Lankwitz als

Ersatz für eine im Krieg zerstörte Straßenbrücke

eingebaut. |

Nun ohne Kräne

und ohne Treidelbrücke |

Der Hafen wird -

obwohl eigentlich nun ohne Funktion - noch immer

betriebsbereit gehalten Derhinter befindet dich nun

das Zentrallager der Kaisers Tengelmann AG |

.JPG)

Teubertbrücke

(Foto aus Wikipedia) Die Brücke wurde nach ihrer

Zerstörung im II.WK 1948 durch die Firma Dellschau

gehoben und wieder instand gesetzt. |

|

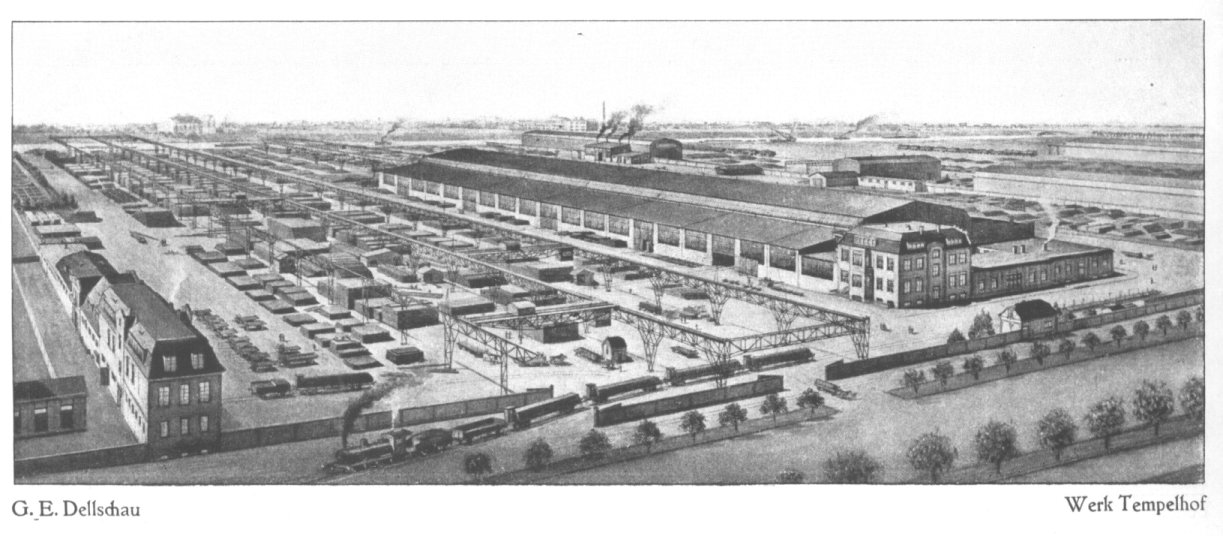

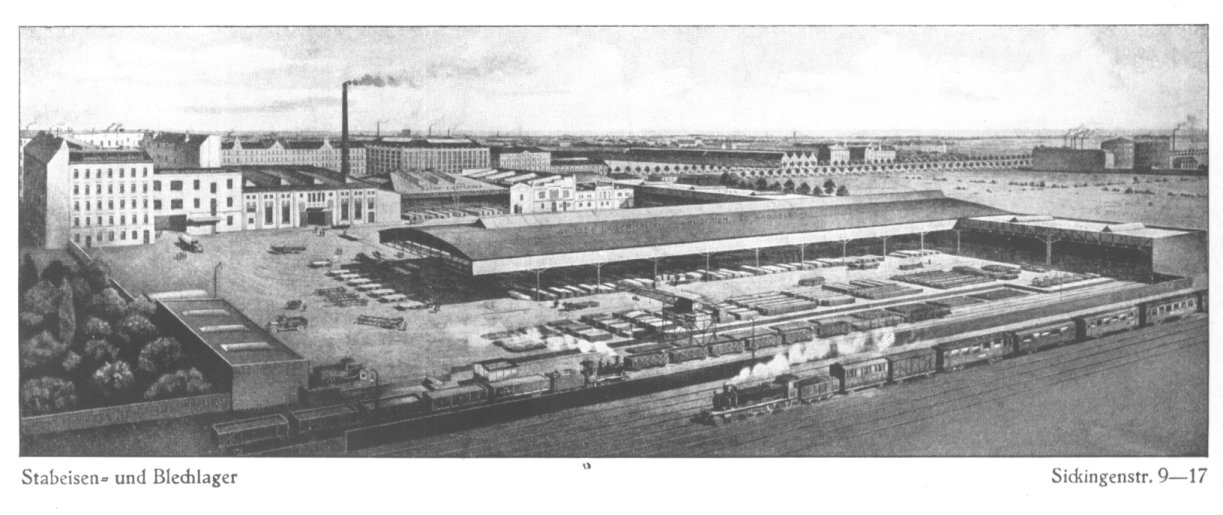

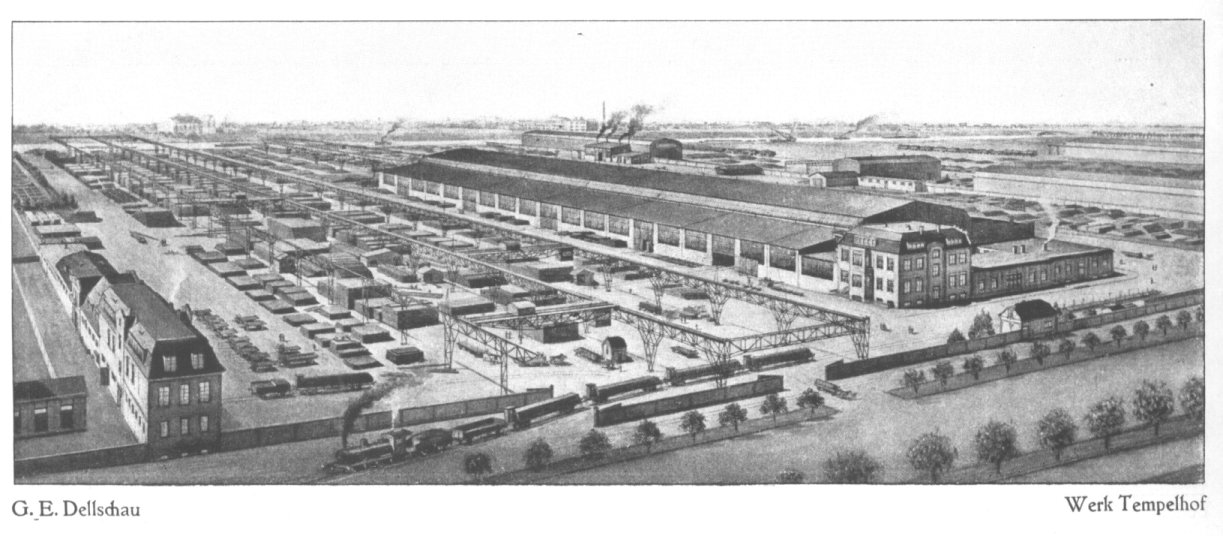

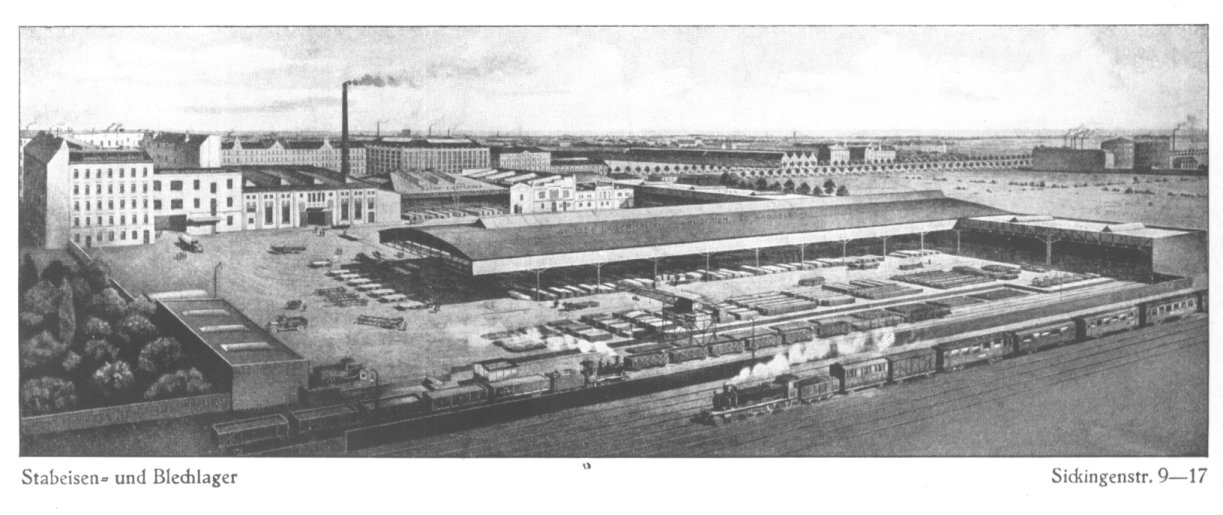

Nach

dem Bau des Teltowkanals entstanden im Landkreis

Teltow zu beiden Seiten des Kanals an mehren Stellen

Industriegebiete. So in Teltow, in Lichterfelde, am

Hafen Steglitz, am Hafen Lankwitz (erst ein Kohle- später

ein Mineralöllager), das Gaswerk Mariendorf und ein großes

Industriegebiet in

Tempelhof. Dieses erstreckt sich ab dem

Tempelhofer Damm

(Hafen Tempelhof)

bis zu Grenze mit Britz/Neukölln (Rixdorf).

Man sprach zeitweilig vom Stahlbaudreieck

Tempelhof, da sich am Teltowkanal mehre große

Stahlbaufirmen und Stahlhändler niedergelassen

hatten (Dellschau/Ravené, Steffens und Nölle AG,

Krupp-Druckenmüller). Aber auch andere bekannte

Firmen bauten hier ihre Fabriken auf. Darunter

waren

C.

Lorenz

AG (SEL), die

Vereinigten Berliner

Kohlenhändler (VAUBEKA), die

Sarotti AG,

Ullstein, die

Dreusicke GmbH, das

Post- und Telegrafen- Zeugamt, die

Holzmann AG, später

auch Phillips und schon auf Britzer Gebiet

J. D. Riedel (Riedel-de Haën

AG), Ph.Mühsam und das

Efha-Werk (PDF S.12).

Auch entlang der Ringbahn siedelten sich viele

Industrieunternehmen an wie z.B.

Gillette (Otto Roth,

Specialfabrik für Rasier-Apparate;Gillette

Roth-Büchner GmbH), Elektrolux, die

Chemische Fabrik Tempelhof,

die

Ufa mit einem Filmgelände

(und

Carl Froehlich mit

zwei Glashäusern auf gleichem Gelände) , ein

Hüttenwerk (Hüttenwerke A. Meyer) und auch die Firma

Freudenstein (ging in O&K auf) nahmen hier ihren

Anfang. Viele der Firmen befinden sich in

Industriekomplexen mit sehenswerten Gebäuden der

Industriearchitektur der Gründerzeit und frühen

Moderne.

Bruno Buch

erstellte hier sehenswerte Gebäude. Der

Teltowkanal und die Bahnen waren die Nabelschnüre

dieser Fabriken. Ein weiteres Industriegebiet

abseits vom Kanal befindet sich an der Alboin und

Bessemer Strasse. Formal gehört das Gebiet zu

Schöneberg, ist aber von dort durch die zwischen dem

Ortsteil und dem Industriegebiet liegende Eisenbahn

kaum zu erreichen. Es befindet sich dort das

"Opelwerk Berlin" der Adam Opel AG, die

Isophon-Lautsprecherwerke,

die

Schultheiss-Mälzerei (Schultheiss-Patzenhofer

Brauerei AG), die Brotfabrik von

Schlüterbrot-Bärenbrot, die

Parfümeriefabrik Schwarzkopf

und auch

Magirus (seit 1913)

und auch Maggi war mal dort ansässig. Auch die

anschließend besprochene DEAG hatte dort einen

großen Lagerplatz. Im Norden wird das Gebiet durch

die Reichsbahn Hauptwerkstätten Tempelhof und wieder

durch die Ringbahn begrenzt. Dort befindet sich auch

der riesige Bau des

ehemaligen

Reichspostzentralamtes (Geburtsort des

Fernsehens) in der Ringbahnstrasse. Ein weiteres

großes Industriegebiet entstand an der Dresdener

Bahn in Marienfelde. Hier waren es vor allem

Daimler-Benz (zuvor

Fahrzeugfabrik Altmann & Cie / Motorfahrzeug- und

Motorenfabrik Berlin AG (MMB)), die

Fritz Werner Werke

und Siemens die hier Fabriken errichteten und

zeitweilig wollte sich auch Ford hier ansiedeln

(Ford Damm) |

|

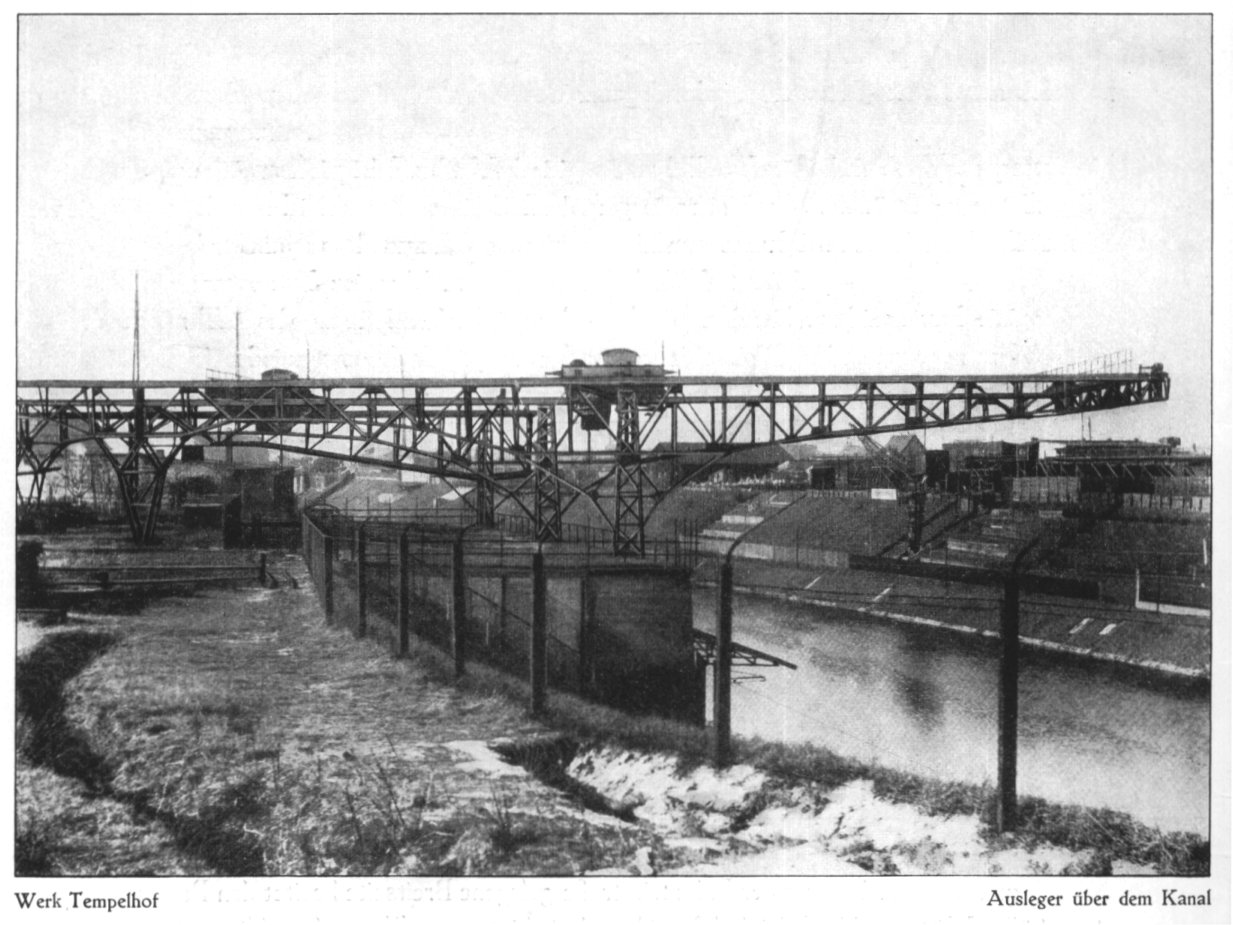

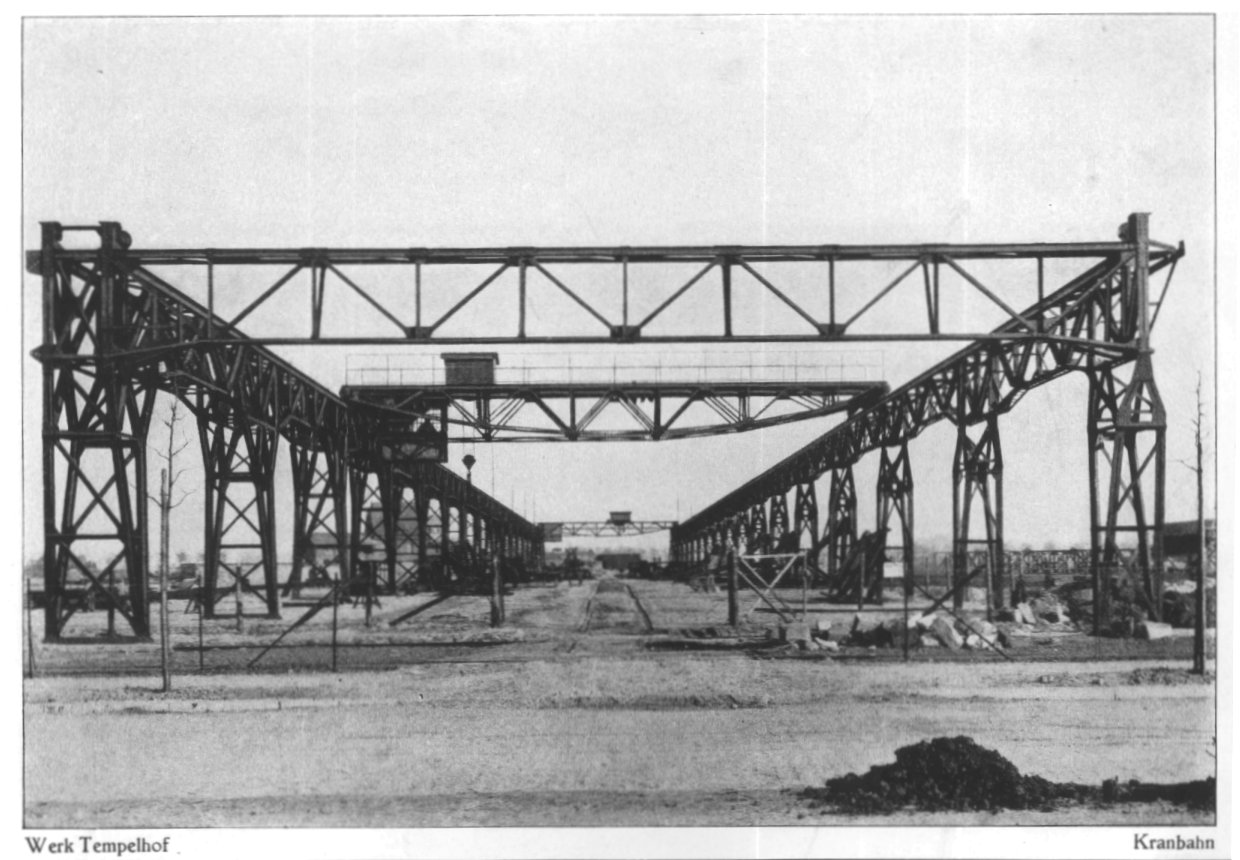

U-Bootbau am

Teltowkanal in Berlin-Tempelhof (Firma Dellschau

Stahlbau)

U-Bootbau am

Teltowkanal in Berlin-Tempelhof (Firma Dellschau

Stahlbau) |

|

Der

Teltowkanal besaß nur eine Schleuse in Machnow. Dort

fanden im davor liegendem Machnower See die Versuche

mit dem Elektroschlepper statt. Die sehenswerte

Schleuse steht heute unter Denkmalschutz Sie war als

Doppelkammerschleuse für Finow-Maßkähnen geplant und

als eine der wenigen Schleusen in Deutschland mit

Hotoppschen Hebern ausgestattet worden. Sie war also

eine Sparschleuse. 1939 kam eine 3. Kammer für 1000

t Schiffe hinzu. Hintergrund war das aus Tempelhof

Druckkörper für U-Boote

(Sektion II für den

Typ XXI) an die

norddeutschen Werften geliefert werden sollten.

Lieferant war die 1821 gegründete Berliner

Eisenhoch- und Brückenbau Firma G. E. Dellschau. Deren

Muttergesellschaft die Deutsche

Eisenhandel AG, Berlin-Charlottenburg unterhielt

in dieser Zeit auf dem Gelände in Tempelhof ein Gemeinschaftslager für ausländische

Arbeiter bestehend aus drei Baracken für

Französische Zwangsarbeiter. Sie dürften dort für

den U-Bootbau eingesetzt worden sein.

Ein

ehemaliger Prokurist der alt eingesessenen Berliner

Eisenfirma G..E. Dellschau - Arthur Koppel (1851–1908)

- beteiligte sich mit 15 000 RM an der 1876 in

Schlachtensee bei Berlin gegründeten oHG „Orenstein

& Koppel“.

Benno Orenstein war

mit einem Darlehen eines Onkels von 3000

RM beteiligt. Aus dieser Firma entstand die größte

deutsche Feldbahnfabrik und eine der großen

deutschen Lokomotivfabriken.

Mein Großvater

war über 40 Jahre für Dellschau tätig Anfangs

als Betriebsleiter, dann rund 25 Jahre bis zu seinem

Tod 1958 als technischer Direktor und

Geschäftsführer dieser und weiterer Schwesterfirmen

vor Ort

(Dellschau, Ravené, Degner, Steike, TLG).

In wie weit die

neben der Firma

Dellschau liegenden Firmen

Steffens &

Nölle (diese Firma baute den Berliner

Funkturm) und

Krupp-Druckenmüller als Zulieferer

für die U-Boot Sektionen tätig waren, ist mir nicht

bekannt. Zumindest war mein Großvater im und nach

dem Krieg (für die Alliierten) auch in diesen

Firmen kommissarisch tätig und besaß z.B. einen

Werksausweis für Steffens & Nölle, eine

der bekanntesten Stahlbaufirmen für Türme und

Sendemaste, der ihn als

Direktor auswies. Sehr viele Stahlskelettgebäude,

Straßen- und Eisenbahnbrücken in Berlin und Umland

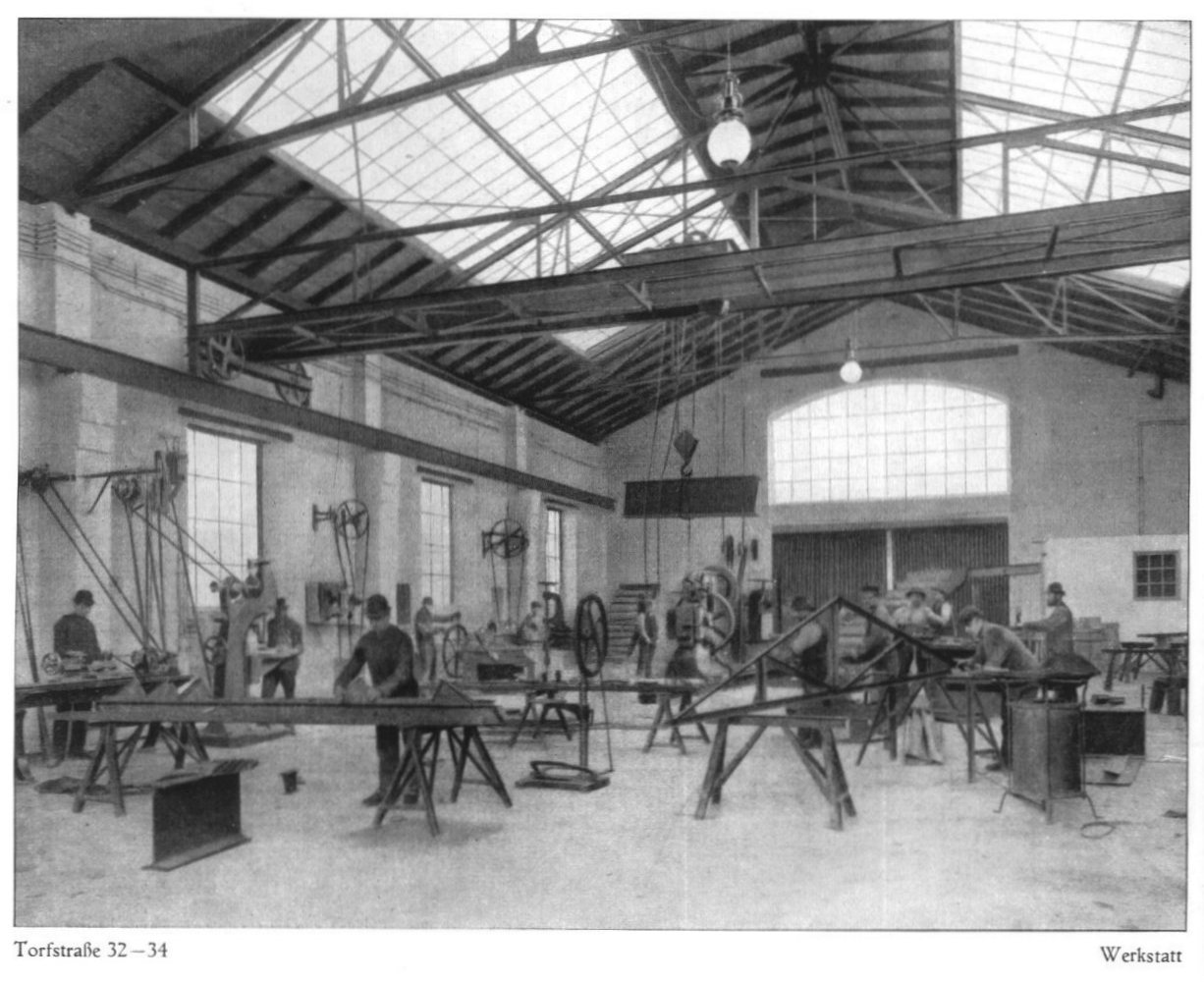

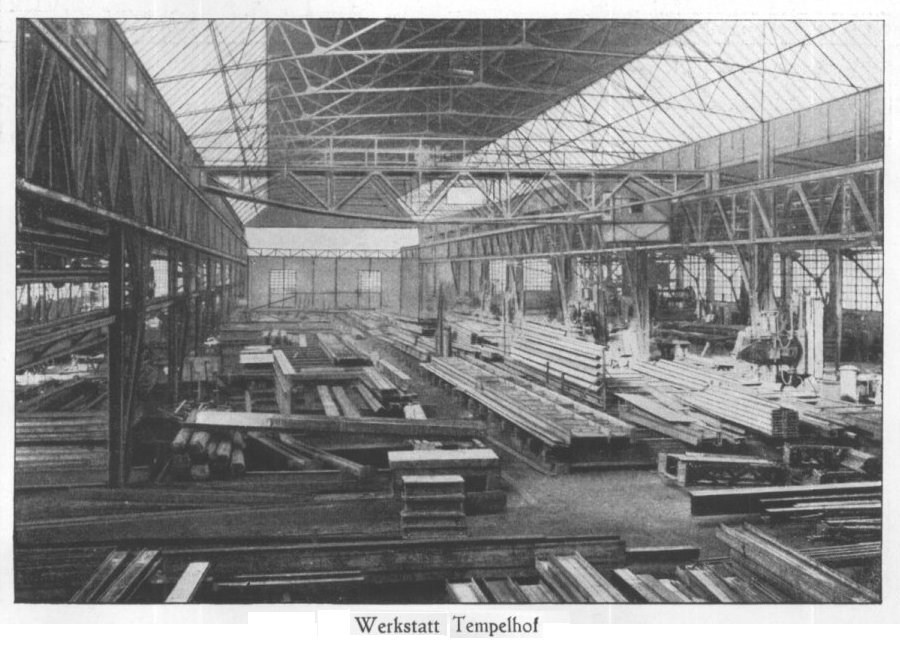

wurden durch die Firma Dellschau errichtet.

Dellschau war der Stahlbaubetrieb, Ravené die

Handelsfirma. Um 1947 waren ca..1300 Mitarbeiter

beschäftigt. Die Firmen wurden dort vor Ort bis in

die 60er Jahre praktisch in Personalunion betrieben.

Alle

diese Firmen gehörten zur Holding der Deutsche

Eisenhandels AG die von

Georg von Caro

aufgebaut worden war.

Die

Firma Dellschau wurde in den 60er Jahren aufgelöst

und das Baugeschäft an die Firma Krupp-Druckenmüller

abgegeben, Die Schwesterfirma Ravené besteht mit

ihrem Handelsgeschäft in Tempelhof weiter.

Auch heute noch befindet sich

die

Schwesterfirma Ravené am ehemaligen Standort der Firma Dellschau im

Industriegebiet Tempelhof-Ost.

Auch die U-Boothalle ist noch vorhanden. |

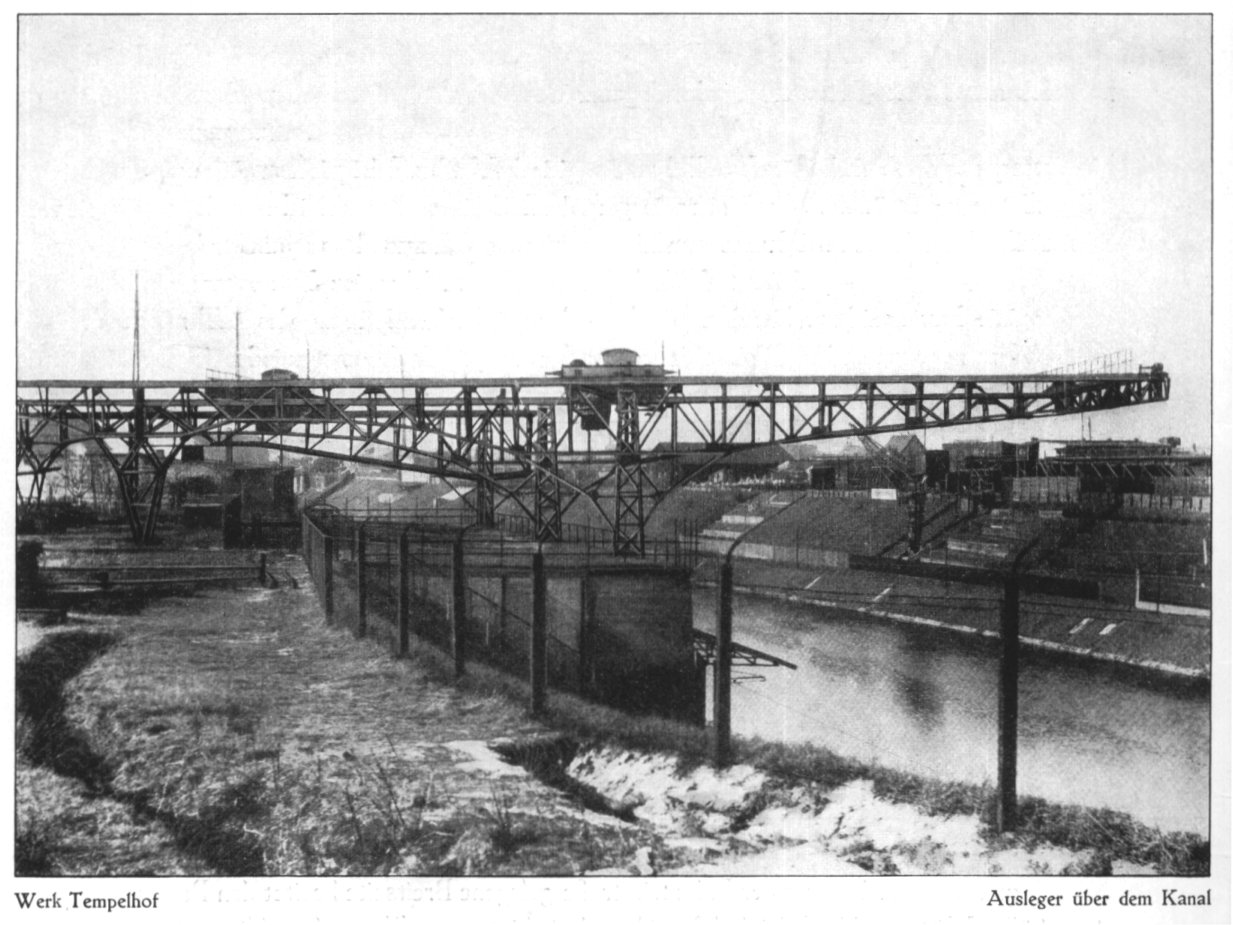

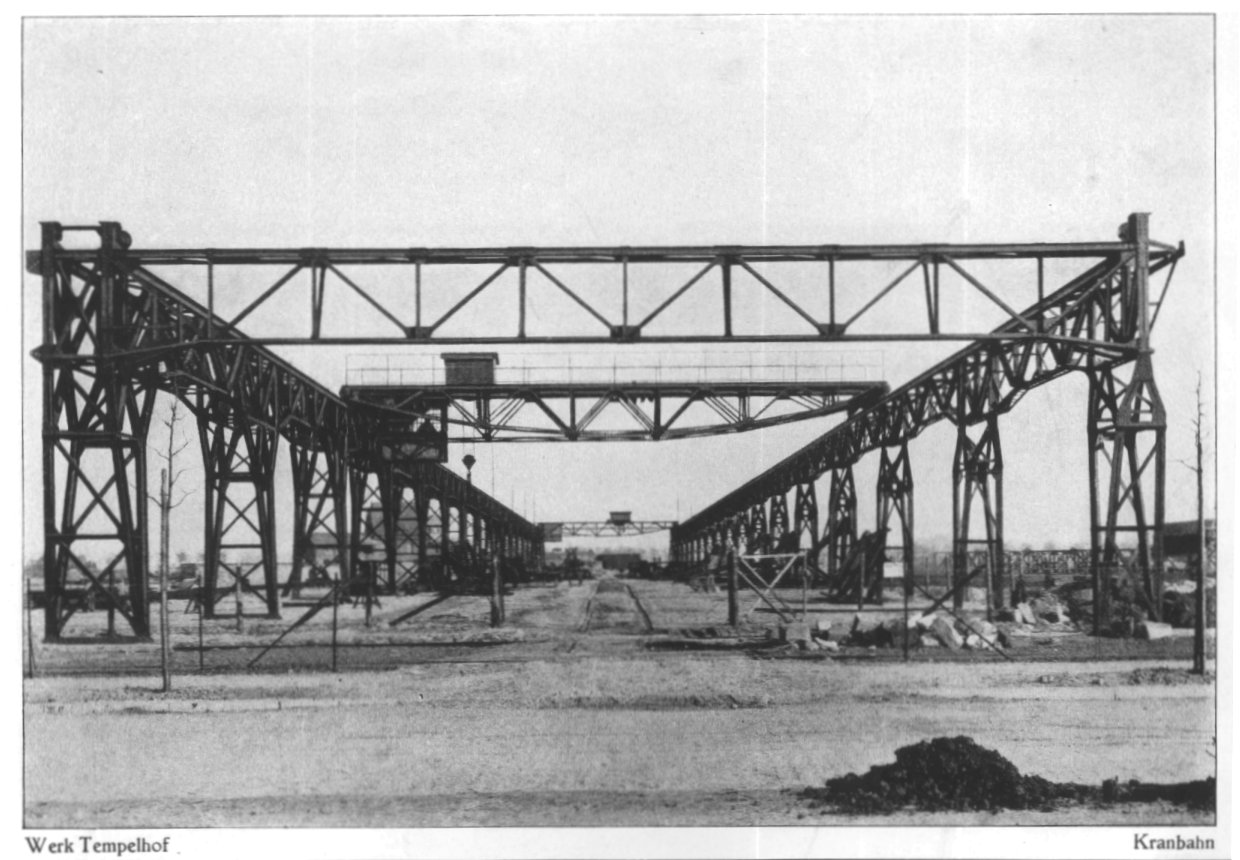

Über einen Teil

der Doppelkranbahn wurde später die U-Boothalle

gebaut |

|

|

|

Die Kranschienen

sind inzwischen durch blau gestrichene Vollträger

ersetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals

befindet sich Raab-Karcher und die Firma Sarotti |

Das untere

Verwaltungsgebäude hat längst einen Zwillingsbau mit

einem zusätzlichen Mittelteil erhalten |

|

|

|

|

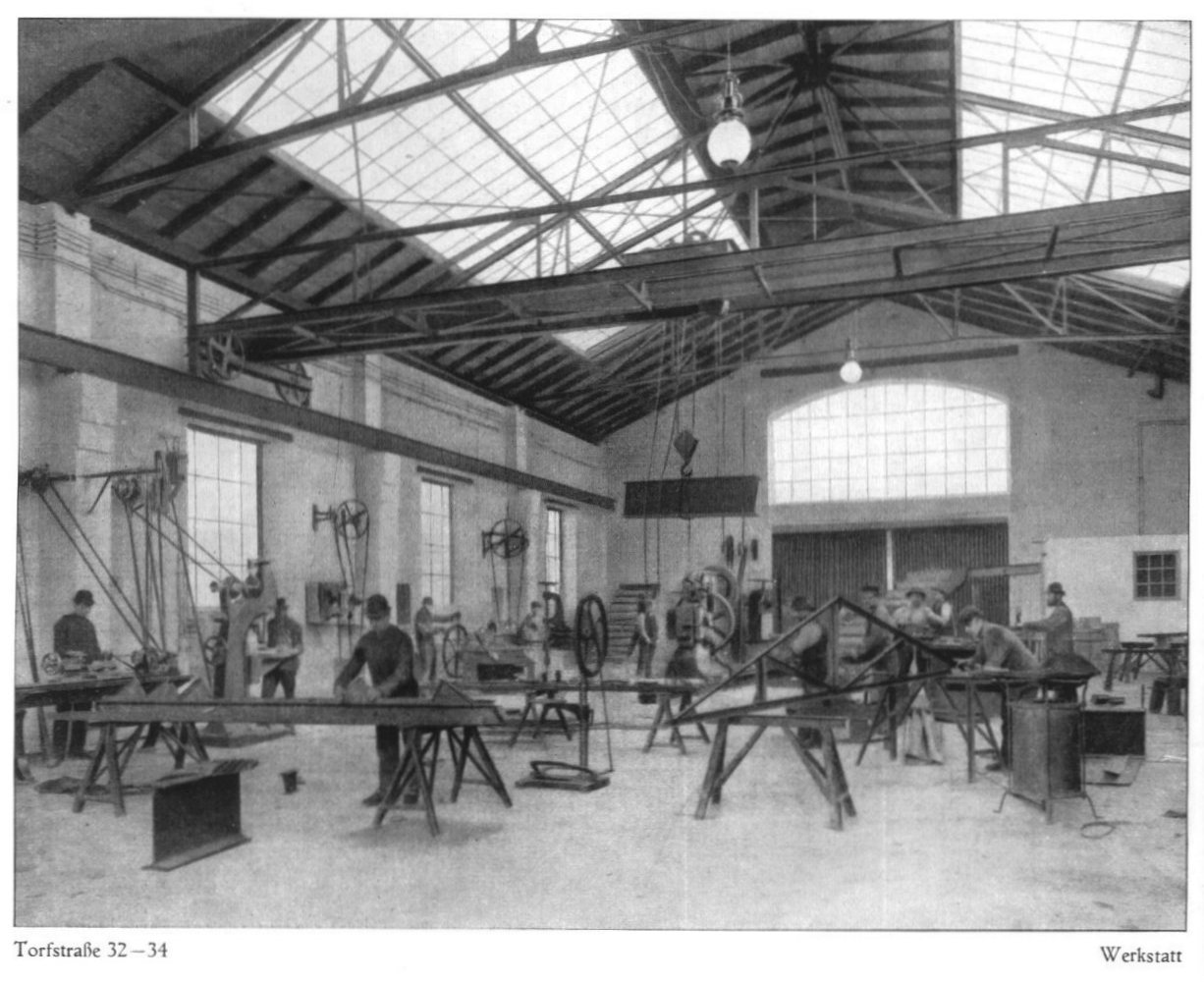

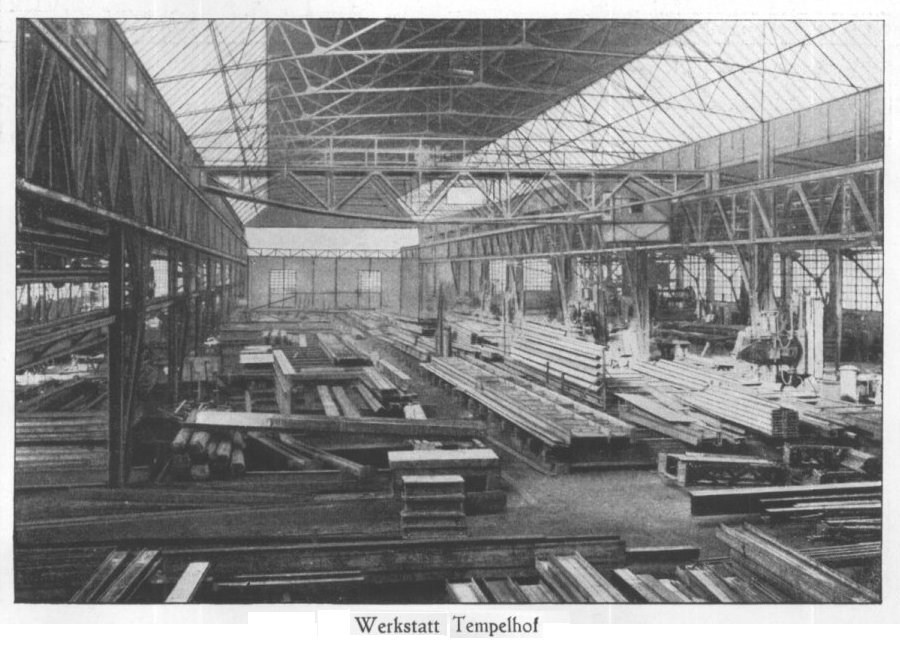

Die alten Bilder stammen

aus einer Festschrift zum 100jährigem Bestehen der

Firma Dellschau im Jahr 1921. |

|

An gleicher Stelle

befandet sich nach dem Krieg auch die Deutsche

Eisenhandels AG. Die seit dem 1.1.1910

bestehende DEAG war unter anderem aus der erst 1906 gegründeten Vereinigten

Ravené'schen Stabeisen- und Trägerhandlungen AG

hervorgegangen. Vor 1945 war sie eine der bedeutendsten

Handelsgesellschaften im Metallbereich mit einem

sehr umfangreichen Beteiligungsbestand von

über 80 Beteiligungen im Jahr 1943 (meist

Handelsfirmen, Eisen- und Eisenwaren-Handlungen,

deren älteste bereits 1776 gegründet wurde). Die

DEAG war der größte konzernunabhängiger Eisen- und

Stahlhändler in Deutschland. Sie war bis vor kurzem

eine börsennotierte Holding-AG im Eigentum der

Possehl-Stiftung.

Der Großaktionär ist die L. Possehl & Co. GmbH in Lübeck mit

seinerzeits 99,87%, der

Rest war Streubesitz mit 0,13%. In ihr waren

die die Stahlhandelsaktivitäten der

Possehl-Gruppe zusammengefasst. Der Umsatz

betrug um die 260 Mil. €. Inzwischen wurden der

Streubesitz ausgezahlt und das Handelsgeschäft der

DEAG an die ArcelorMittal-Gruppe verkauft.

Die DEAG ist heute nur noch eine leere Hülle im

Besitz der Possehl-Gruppe. In Tempelhof am ehem.

Sitz der Firma Dellschau und Ravené befindet

sich nun an

gleicher Stelle die

ArcelorMittal Stahlhandel GmbH, Niederlassung

Ravené, Berlin und wirbt damit, dass sie auf

fast 300 Jahre Geschichte in Berlin zurückblicken

kann und seit 1921 am Standort Tempelhof für ihre

Kunden vertreten ist.

|

Werbematerial der

Firmen Dellschau

& Ravené

aus den 40er und 50er Jahre |

|

|

Siehe zu Ravené in

Wikipedia:

Wikipedia: |

|

Ravené (Firma Jac. Ravené & Söhne), |

|

Francois David

Ravené († 1748) |

|

Pierre Ravené

(* 1723 – † 1798) |

|

Jacques Ravené (* 1751 in Berlin; † 1828 in

Berlin) - Söhne Karl Peter (1777 – † 1841) und

|

|

Pierre Louis

Ravené (* 10. Februar 1793 in Berlin; † 31.

Dezember 1861 in Berlin),

|

|

Louis Fréderic Jacques Ravené (* 1. Juni 1823

in Stettin; † 28. Mai 1879 Marienbad),

Schwager von

Adolph von Hansemann |

|

Reichsburg Cochem |

|

Louis

Ferdinand Auguste Ravené (* 13. Dezember 1866

in Berlin; † 20. Januar 1944 in Berlin) |

|

Pierre Louis

Ravené (* 1891 - † 03.04.1945 in

Berlin) |

|

Theodor Fontane verwertete sehr viele

Episoden aus dem Umfeld der Familie Ravené als

Vorlagen in seinen Romanen. Fontanes Ehefrau war die

Freundin der Ehefrau von Paul Harder, dem

Prokuristen der Firma Ravené. |

|

Über

die 1775 gegründete Schwesterfirma Ravené, ihren

Gründer und seine Nachfolger gibt es einige

Literatur, leider jedoch nicht über die Firma

Dellschau. Aus diesem Grunde werde ich die

Festschrift zum 100 jährigen Bestehen der Firma G.E.

Dellschau im Jahr 1921 und ein Handbuch von 1921 auf

einem separaten Server hier ins Netz stellen. Wie

auch Ravené war die 1821 gegründete Firma Dellschau

erheblich an der Entwicklung des Stahlbaus in Berlin

beteiligt. Inzwischen hat

Robert Dellschau die

Festschrift in einer unwesentlich

gekürzten modernen Fassung ins Netz gestellt. Ich

werde das Original trotzdem nachreichen, da es mehr

Bilder enthält. |

|

|

|

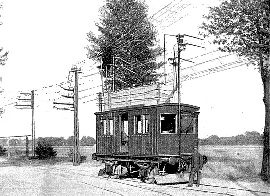

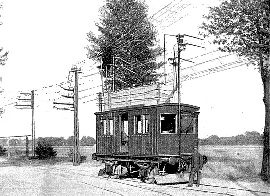

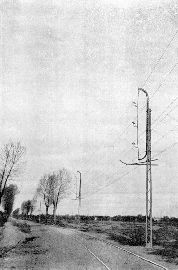

1900 Erste Versuche mit Drehstrom

1900 Erste Versuche mit Drehstrom |

|

1900 fanden in Lichterfelde-West

entlang der Goerz Allee

die ersten Versuche mit Drehstrom als

Antrieb statt. |

|

.jpg) |

|

.jpg) |

|

|

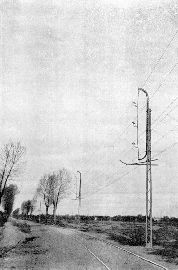

1903 Schnellfahrversuche auf

der Militäreisenbahn Marienfelde - Zossen mit

Drehstrom

1903 Schnellfahrversuche auf

der Militäreisenbahn Marienfelde - Zossen mit

Drehstrom |

|

Die Drehstromversuche wurden später auf

der

Militäreisenbahn Marienfelde - Zossen (liegt

auch im Landkreis Teltow) fortgesetzt

und führten 1903 zu Schnellfahrversuchen mit einem

Weltrekord von über 200 km/h auf der Militärbahn.

Die dort erprobte Güterzuglokomotive wurde halbiert und eine Hälfte landete mit

Wechselstromausrüstung bei der LAG auf der Strecke

Murnau-Oberammergau. Sie erhielt bei der Reichsbahn

1934 einen neuen Aufbau und war später noch bei der DB

im Einsatz. Die andere Hälfte wurde bei Siemens

in Berlin-Siemensstadt als Werklokomotive verwendet. |

|

.JPG)

Diese

Lok fuhr über 150 km/h schnell |

Die eine Hälfte als

Werklokomotive in Siemensstadt

© 2011 Foto Bernd Röhlke |

Die andere Hälfte bei

der DB. Sie hat seit 1934 einen neuen Aufbau

© 2011 Foto Bernd Röhlke |

.jpg)

Der Fahrdraht |

|

.jpg)

S&H

stellte am 23.10.1903 einen Weltrekord mit einer

Geschwindigkeit von 206,7 km/h auf. dieser hatte nur

4 Tage bestand. |

.jpg) |

.JPG) |

.jpg)

Siemens

& Halske Triebwagen |

|

.JPG) |

Die

AEG

fuhr dann Weltrekord am 27.10.1903 mit 210,3

km/h. Kein großer Unterschied, aber etwas

schneller Die erreichbaren Geschwindigkeiten waren

von der vom Kraftwerk gelieferten Frequenz und

Spannung abhängig. |

.JPG)

AEG

Triebwagen |

.JPG) |

|

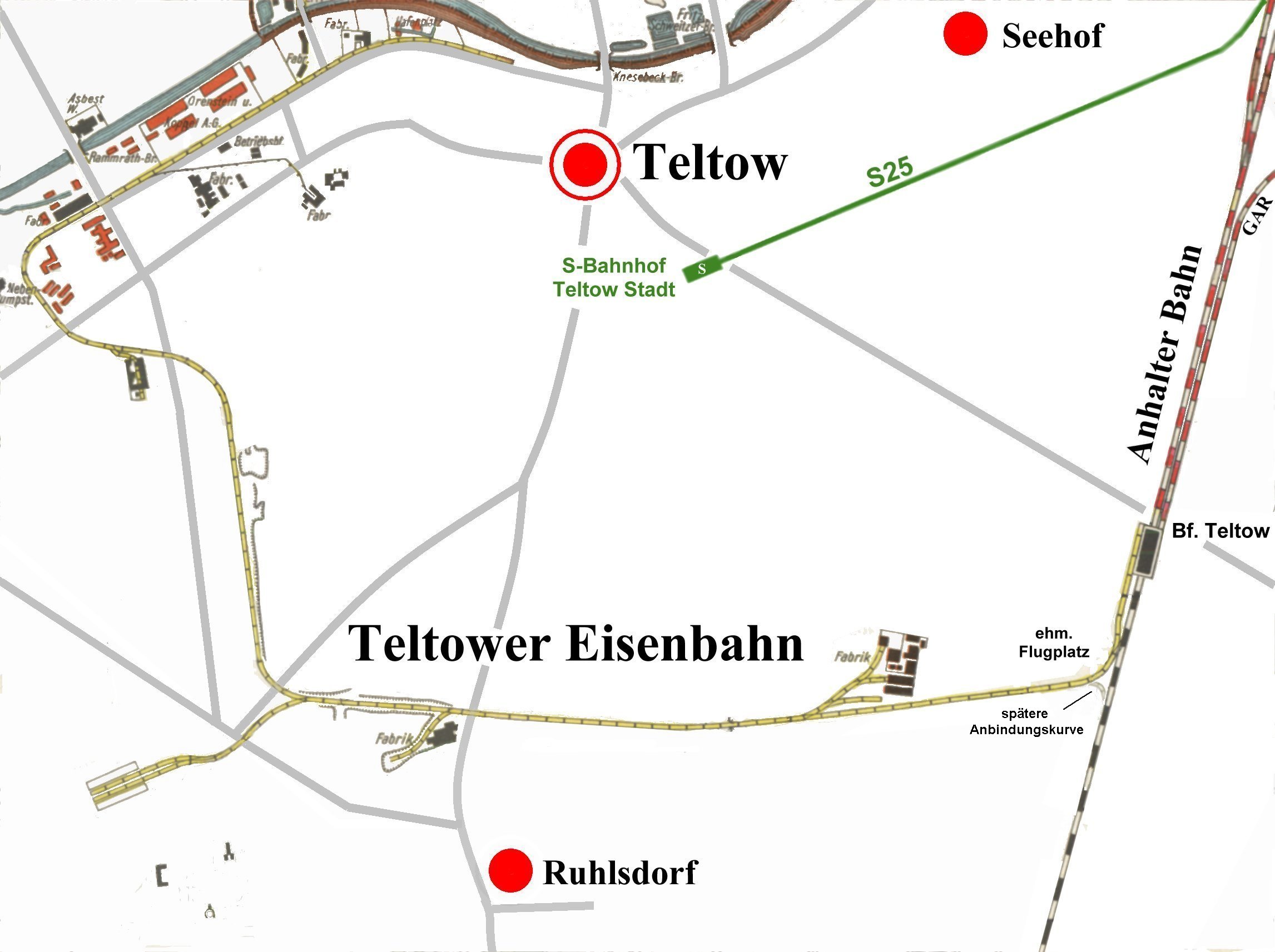

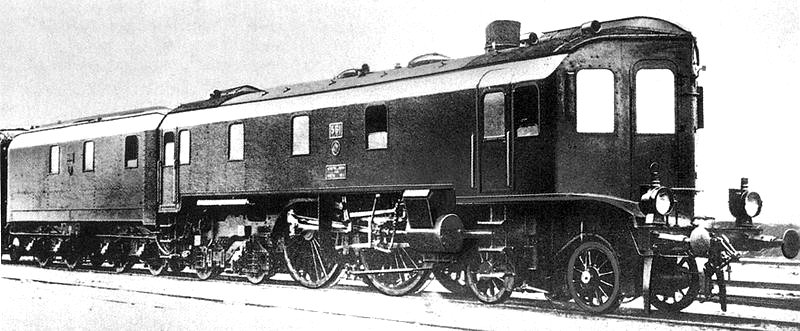

Mit

den ersten Stromlinienlokomotiven der Welt wollte

man auf der gleichen Strecke den Weltrekord

für Dampfloks mit ausgeschriebenen 150 km/h brechen.

Dieser Rekord war 1903 mit einer bad. IId mit

144

km/h aufgestellt worden Da das 3 Zylindertriebwerk

der S9 nicht gut gelungen war, erreichte man

mit dem "Möbelwagen" am 1. und 2. Juli 1904

beim Rekordversuch nur 137 km/h und verfehlte das

Ziel nur knapp. Besonders interessant war an der Lok

der vorne liegende Führerstand. Man testete bei

dieser Gelegenheit eine ganz normale S 7 Bauart

Hannover und diese erreichte immerhin 143 km/h ohne

Verkleidung. |

Die

eine S9 von Henschel wurde im Lieferzustand mit

Teilverkleidung, die andere S 9 wurde mit einer

Vollverkleidung geliefert, die zu ihrem Spitznamen

"Möbelwagen" führte. |

Der Möbelwagen

Später waren beide Loks ohne diese Verkleidung und

mit hinterem Führerstand bis 1918 im Einsatz.

|

|

1903

-1906 Erster elektrischer Versuchsbetrieb der

Welt mit Einphasen-Wechselstrom

1903

-1906 Erster elektrischer Versuchsbetrieb der

Welt mit Einphasen-Wechselstrom |

|

Der

Versuchsbetrieb erfolgte südöstlich von Berlin

im Landkreis Teltow vom Bhf Schöneweide zum Bhf Spindlersfeld. Die Strecke ist eine Stichstrecke von der Bahnline

nach Görlitz (Schlesien) aus. Spindlersfeld gehört zu Köpenik und liegt auf der anderen Seite

der Dahme (Wendische Spree) näher an der Altstadt,

wie der eigentliche Bhf. Köpenik an der Bahnlinie

nach Frankfurt / Oder. |

|

.jpg)

Triebwagen 2051&

5052 mit 3-achsigen Zwischenwagen |

.jpg)

Triebwagen des

Versuchsbetriebes |

Die

beiden Triebwagen der waren eigentlich für den

Drehstrombetrieb der Lokalbahn

Murnau-Kohlgrub-Oderammergau (L.M.K.O.) gebaut

worden. Wegen Konkurses der Bahn kam es nicht zum

Einsatz. Um den im Versuchsfeld gut funktionierenden

Winter-Eichberg-Motor im Bahnbetrieb zu erproben,

nutzte die UEG (AEG) die zwei vorhandenen Wagen und baute

sie für diesen Zweck um. Der Versuchsbetrieb nach Spindlersfeld verlief erfolgreich. Haute wird die

Strecke von der S-Bahn befahren. Ab 1906 kamen die

Triebwagen dann auf der Kreisstrecke der Oranienburger

Versuchsbahn im Norden von Berlin zum Einsatz. |

|

Weitere

Eisenbahnen im Landkreis |

Neukölln-Mittenwalder

Eisenbahn (NME)

Neukölln-Mittenwalder

Eisenbahn (NME)

|

|

Technisch

innovativ war die NME nie, aber irgend wie doch

für die weitere Entwicklung Berlins und der

Industrie im Süden von Berlin von grosser Bedeutung,

denn sie erschloss den nordöstlichen Landkreis

Teltow (dem späteren südöstlichen Raum südlich

Berlins). Zur Erschließung des Industriegebiets

Tempelhof-Ost mit Fabriken wie Sarotti oder Standard

Elektrik Lorenz (SEL) führte ein Nebengleis parallel

zum Teltowkanal entlang der Teilestraße und

Ordensmeisterstraße bis zum Hafen Tempelhof sowie

auf der anderen Seite des Kanals vom

Güterbahnhof Teltowkanal (seit 1907

Betriebsmittelpunkt der NME) aus entlang der

Industriestrasse, und Volkmar Str. fast bis zum

Druckhaus Ullstein. Hier befanden sich große

Stahlbaufirmen und das Zentrale Post- und Telegrafen

Zeugamt. Ostlich des Gbhf. Teltowkkanal befanden sich weitere

Fabriken, die von der NME bedient wurden wie z.B. Krupp-Druckenmüller

und Riedel de Haen. Anfangs war die Bahn jedoch

gebaut worden um in den Gründerjahren vor allem Ziegelsteine aus Mittenwalde

und dem Schöneicher Plan nach Berlin für den

Aufbau der neuen Hauptstadt zu Transportieren.

Später wurde überwiegend Müll zur Verfüllung der

Lehmgruben in die Gegenrichtung gefahren. In den

30er Jahren wurde in Schönefeld ein Anschluss an

die Henschelwerke und deren Bahn hergestellt.

Während der Blockade wurde auch ein Anschluss an den

Flughafen Tempelhof gebaut. Die Königs Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn AG (KMTE)

erreicht in Konkurrenz zur NME gleichfalls

Mittenwalde von Königs Wusterhausen aus. Ab 1920 lag

die Betriebsführung beider Bahnen bei der

Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Vering &

Waechter GmbH & Co. KG Berlin. Nach der Teilung

Berlins verblieb nur noch der im Westberliner Gebiet

liegende Teil in ihrer Betriebsführung. Ab 1980

übernahm die ihnen gehörende Bahn diese dann selber.

Im Süden der verbliebenen Reststrecke würde das

Kraftwerk Rudow und die Eternit-Werke bedient. Vom

Bahnhof Buckow (hier war anfangs der

Betriebsmittelpunkt der Bahn) gab es einmal vor dem Krieg eine

Feldbahn in die Grube bei Groß Ziethen (lag nach dem

Krieg im Osten). Nach der Wiedervereinigung wurde

mit der NME auf einem neu errichtetem Gleis sehr

viel Aushub vom Potsdamer Platz dorthin befördert

und bescherte ihr gewaltige

Transportleistungen.

© 2011 Fotos

Bernd Röhlke |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Auch das gab es

bei der NME

Radarfalle im Gleisbett

Und plötzlich hat’s nicht

„blitz“, sondern „bums“ gemacht ... Von wegen

stillgelegte Strecke, |

|

Rechts das

Anschlussgleis der NME an den Flughafen Tempelhof |

Blick auf den

Flughafen Tempelhof |

Königs

Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn AG (KMTE)

Königs

Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn AG (KMTE)

|

|

Diese Bahn ist heute als

Draisinenstrecke in Betrieb. |

Motzenseebahn (K.M.T.) |

|

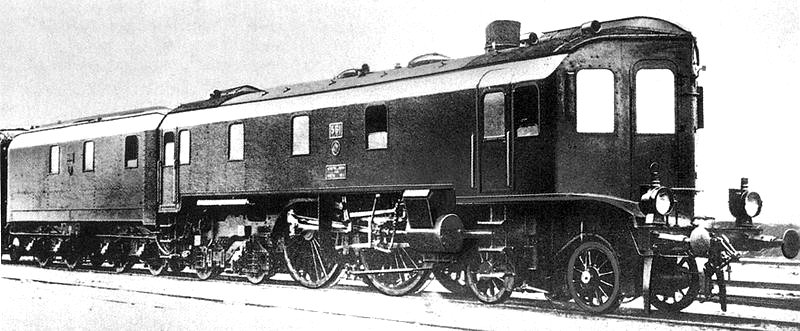

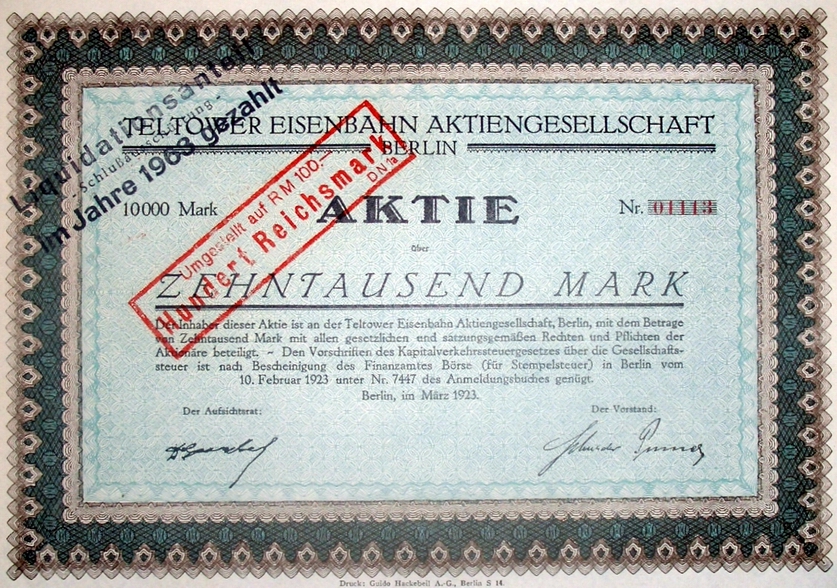

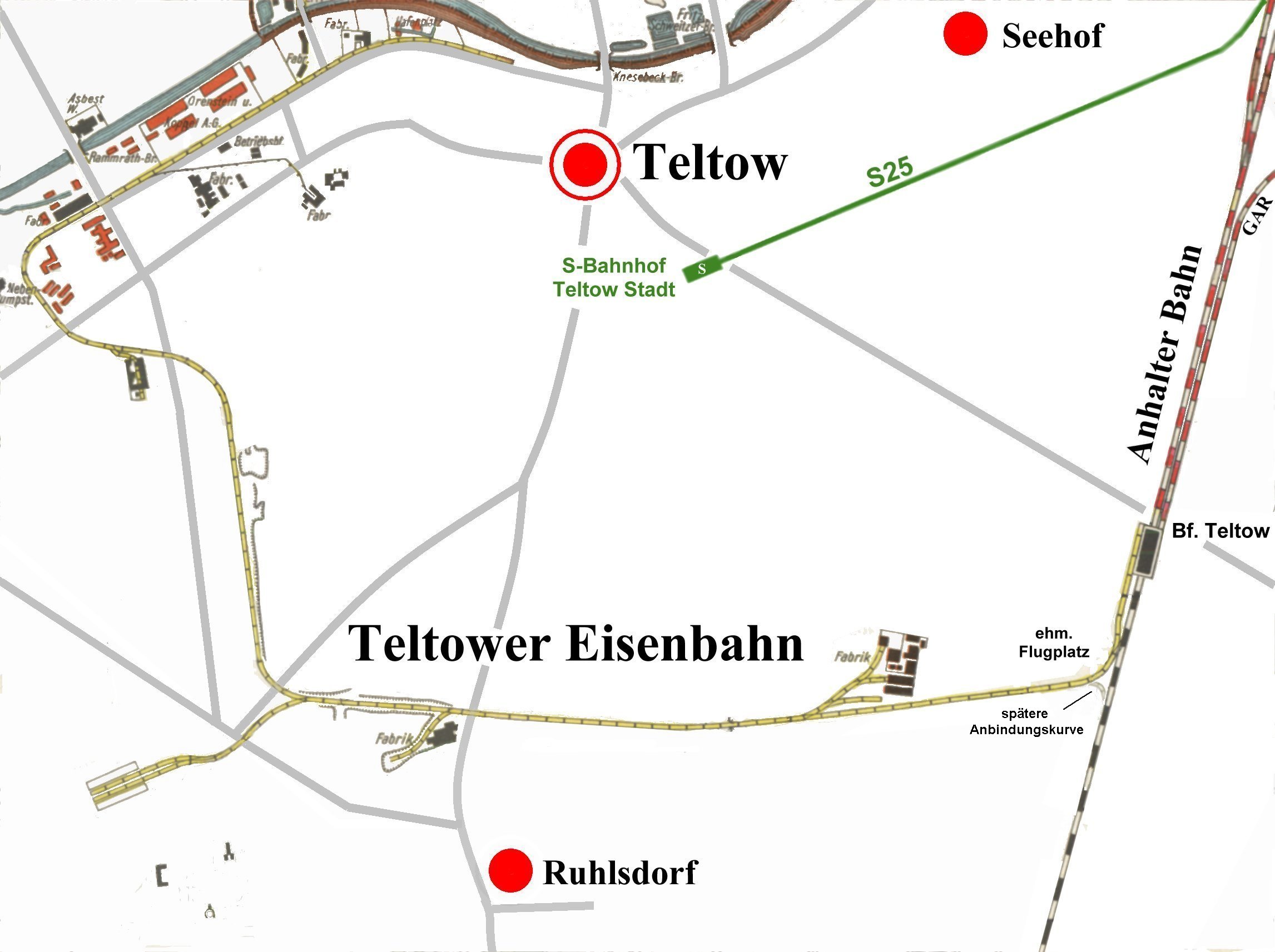

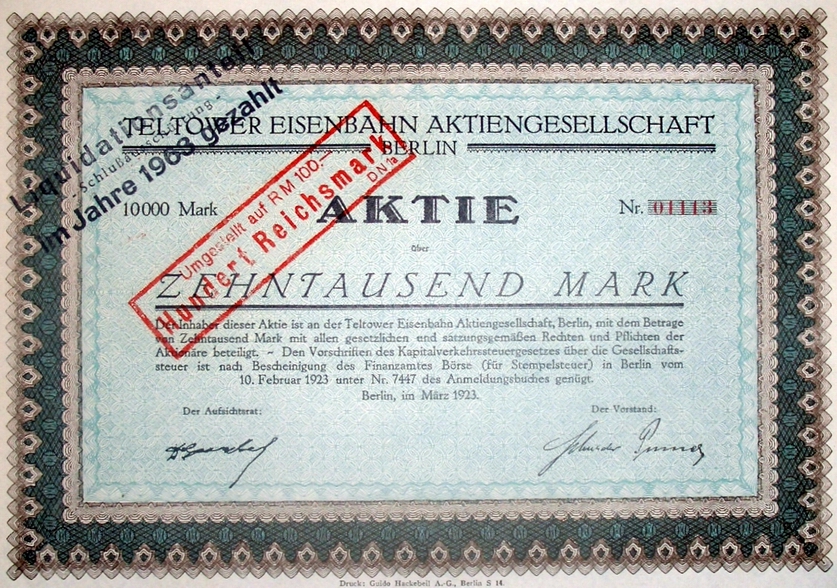

Teltower

Eisenbahn

Teltower

Eisenbahn

|

|

Die Situation

um1960 mit Lage der neuen S-Bahn |

Die Teltower

Eisenbahn führte vom Staatsbahnhof Teltow an der

Anhalter Bahn im großen Bogen enzlang der Ortsgrenze zum Hafen Teltow.(Ruhlsdorf

wurde erst später eingemeindet). Ihre länge betrug

knapp 8 km. Teltow lag in der Mitte zwischen zwei

Staatsbahnlinien und der ab 1900 gebaute Kanal

trennte Teltow vom benachbarten Vorort Schönow.

Dieser orientierte sich nach Norden und Teltow nach

Südosten zu den jeweiligen Bahnlinien,. Da sich entlang

des Teltowkanals auf beiden Seiten des Kanals Industrie

ansiedelte, benötigte diese die Gleisanschlüsse. So lag

z.B. die Firma O&K mit einem Betrieb am Kanal

(heute ist dort ein Baumarkt) auf

Teltower Seite. Die Teltower Eisenbahn war sozusagen

das Gegenstück zur

Zeulhag (Görzbahn) auf der

anderen Seite des Teltow-Kanals. Auch diese verband

auf der anderen Seite des Kanals

Industriebetriebe am Teltowkanal mit der weiter

entfernt liegenden Hauptbahn. Sie wird später separat beschrieben.

Der Betrieb auf der Bahn endete in zwei Etappen 1994

und 1998. Anfangs erfolgte die Anbindung der Bahn an

die Hauptstrecke in Richtung Bhf. Teltow, später mit

einer Kurve in entgegen gesetzter Richtung. |

|

Die

Friedhofsbahn - Die S-Bahn nach Stahnsdorf (Stahnsdorfer Bahn)

Die

Friedhofsbahn - Die S-Bahn nach Stahnsdorf (Stahnsdorfer Bahn)

siehe auch:

Bahnstrecken im Süden Berlins siehe auch:

Bahnstrecken im Süden Berlins |

|

Fotos werden nach

Sichtung nachgereicht |

|

|

|

Feldbahnen und Werksbahnen

Feldbahnen und Werksbahnen |

|

Feldbahnen gab es

im Landkreis im Verlauf der Jahrzehnte viele. Nur

einige fest installierte Feldbahnen können hier

erwähnt werden. Die anderen haben wenig Spuren

hinterlassen. Sie wurden z.B. beim Bau des

Teltowkanals eingesetzt. Nach dem Krieg als

Trümmerbahnen und im Tiefbau für Erdbewegungen.

Anfang der 60er Jahre beschloss der Berliner Senat

entlang des Teltowkanals einen durchgehenden

Grünstreifen als Erholungs- und Spazierweg

anzulegen. Hierfür wurden auch nochmals Feldbahnen

zum Einsatz gebracht. Wir sind selber auf den

Humushügeln herumgeklettert und haben am Wochenende

- sehr zum Ärger der Bauarbeiter - die Gleise

umgelegt und sind mit den Lorenuntergestellen die

Humushügel hinuntergerauscht. Die anschließend

beschriebenen Betriebe und ihre Bahnen stehen stellvertretend für alle

anderen hier nicht genannten Feldbahnen und

Werksbahnen. |

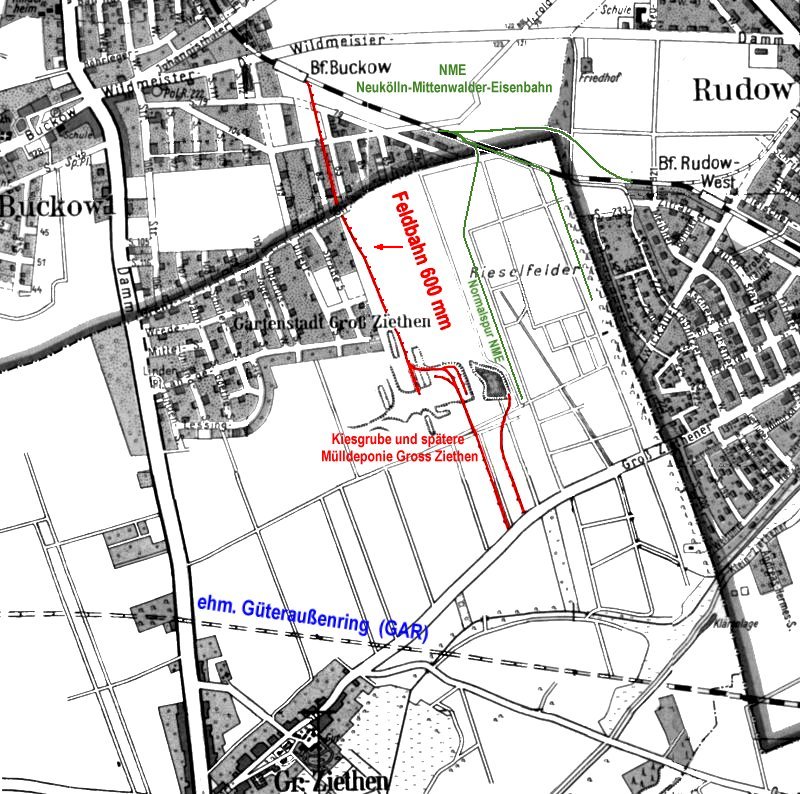

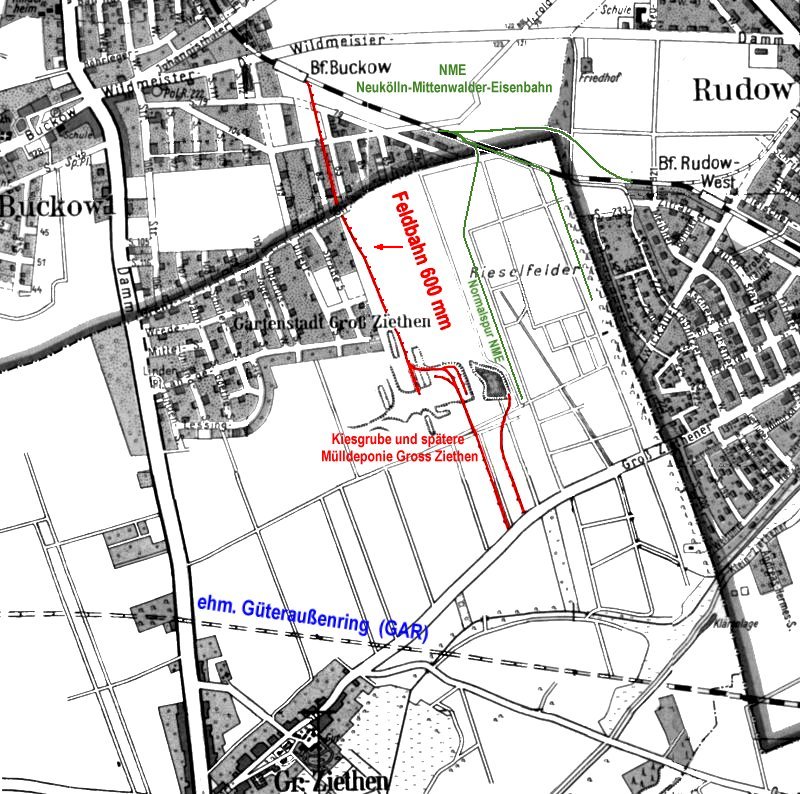

Mülldeponie

Groß-Ziethen

Mülldeponie

Groß-Ziethen |

Leider besitze

ich keine Fotos der Bahn |

Zwischen der

Neukölln-Mittenwalder-Eisenbahn NME und dem

damaligen

Güteraußenring GAR

befand sich direkt neben der Gartenstadtsiedlung

Groß-Ziethen eine

große Kies-Grube. Von diese bestand eine 600 mm

Feldbahnverbindung zum Bhf Buckow derr NME.

Der Bhf. war mal der Betriebsmittelpunkt der NME. Ich bin in

West-Berlin Anfang der 60er Jahre als Jugendlicher

noch auf den Gleisen der Feldbahn vom Bhf Buckow bis

zur Grenze gelaufen. Dort war die Verbindung durch

die Grenze unterbrochen. Nach der Einstellung des

Kiesabbaues hatten sich im Laufe der Jahre in der

Grube Seen

gebildet Später wurde die Grube als

Mülldeponie genutzt. In den 60er Jahren zu DDR

Zeiten wurde dort Industriemüll in die Seen

verkippt. Auch Müll aus West-Berlin wurde von

1972 - 1977 über einen extra eingerichteten

Kontrollpunkt dort hin gefahren. Nun erhitzt die

Grube auch die Gemüter der Umweltschützer, da neben

und auf der Grube

Neubausiedlungen

geplant sind. Inzwischen gibt es zur Deponie

eine Gleisverbindung von der

NME aus in

Normalspur. Es wurde Aushub von Potsdamer Platz nach

hier befördert.

|

|

Firma C. Lorenz AG

Firma C. Lorenz AG |

|

|

Auf dem Gelände

der

Firma C. Lorenz AG

in Berlin-Tempelhof war eine fest ausgebaute

Feldbahn im Einsatz. Im Jahr 1917 - dem Geburtsjahr

meines Vaters - bezog die Firma Ihren Firmensitz auf

der anderen Straßenseite der Ordensmeister Str., die

Familie meines Vaters wohnte - bis sie in den 30er

Jahren nach Lichterfelde West zog - genau gegen über

der Fabrik der Firma Lorenz. Mein Vater berichtete

mir später von dieser Bahn, die er als kleiner Junge

gesehen hatte. Was noch von ihr zu entdecken ist,

ist mir leider unbekannt, Ich habe an anderer Stelle

von ihrer Existenz gelesen und werde wenn ich mal

vor Ort bin nachforschen. Die Bahn diente in der

Firma Lorenz dem innerbetrieblichen Transport. |

|

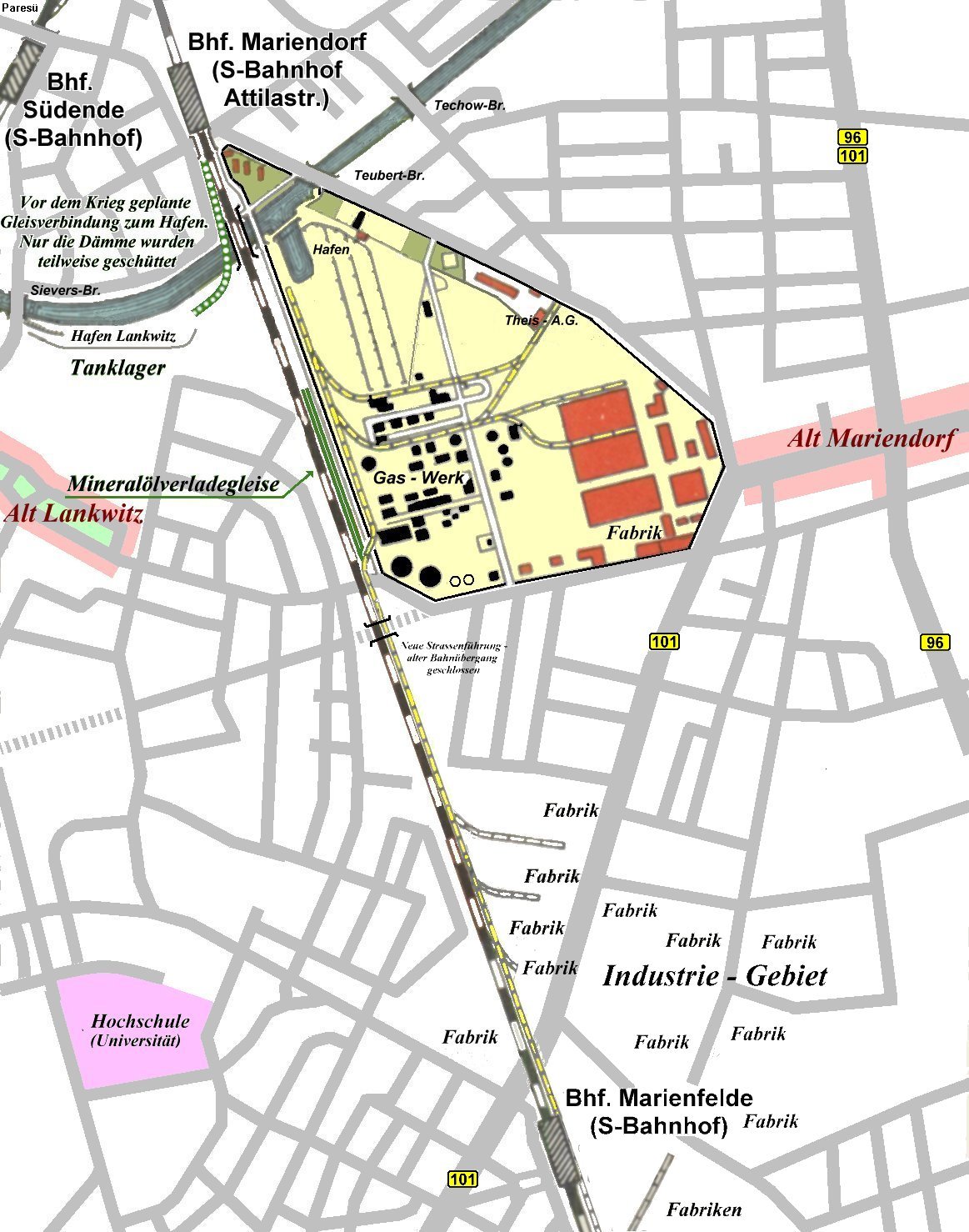

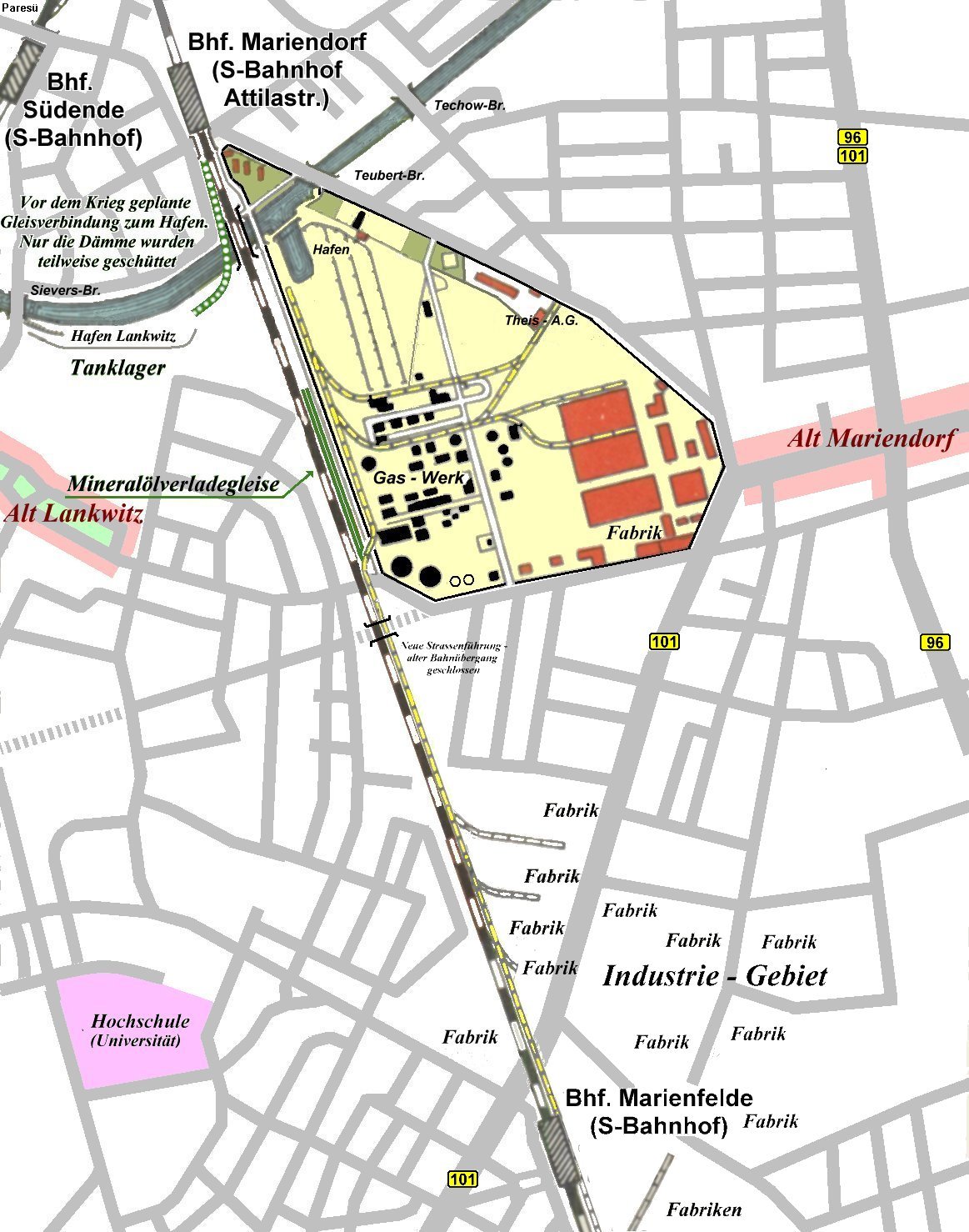

Gaswerk

Mariendorf

(GASAG)

Gaswerk

Mariendorf

(GASAG) |

Stand:

Mitte der 60er Jahre mit einigen Neuerungen späterer

Jahre |

Das Gaswerk

Mariendorf war im Jahr 1902 auf einem über

780000 m² großen Gelände erbaut worden, nach dem die

Gaswerke Kreuzberg und Schöneberg ihre

Leistungsgrenzen erreicht hatten. Alle drei Gaswerke

waren von der britischen

Imperial Continental

Gas Association (I.C.G.A.) erbaut und betrieben

worden. Das Gaswerk erhielt einen eigenen

Werksbahnhof und wurde über ein eigenes

Streckengleis mit dem Bahnhof Marienfelde verbunden.

Im Bhf. Marienfelde existierte eine eigene

3-gleisige Abstellanlage , so dass ohne Rangieren

komplette Kohlenzug von und zum Werk befördert

werden konnten. Auf dem Betriebsgelände wurde

auf einer 600 mm Feldbahn mit Handloren der Koks zum

eigenen Hafen transportiert. 1915 und 1916 wurden 2

Feldbahnlokomotiven erworben und der Handbetrieb

eingestellt. Als Folge des Krieges mit England 1916

wurde die Gasgesellschaft ICGA liquidiert. 1918 erhielten

die Landkreise Teltow und Niederbarnim den Zuschlag

für die gesamte Liquidationsmasse. Vom Gaswerk

Mariendorf wurden Zehlendorf, Steglitz, Schöneberg,

Tempelhof, Neukölln und Orte im Teltow versorgt. Die Stadt Berlin,

die mit ihren Städtischen Gaswerken der größte

Gasversorger Europas war, ging leer aus. Mit der

Verabschiedung des Groß-Berlin Gesetzes änderte sich

dieses, die Stadt besaß nun Anteile an

den Gasgesellschaften der ehemaligen Randgebiete,

der Deutschen Gasgesellschaft AG für den Kreis

Teltow und der Gasgesellschaft Niederbarnim mbH.

1923 wurde die

Städtische Gaswerke AG (GASAG)

gegründet. Diese besaß nun 16 Gaswerke. Viele dieser

kleinen Gemeindegas werke wurden kurz nach der

Übernahme geschlossen. Erst im Jahr 1939 war die Stadt Berlin in

der Lage, dem Kreis Teltow alle Aktien der Deutschen

Gasgesellschaft AG abzukaufen. 1942 waren

86000

Gaslaternen in Betrieb (zur Zeit sind

es noch ca. 44.000 Gasleuchten) und 93 % der Haushalte

kochten mit Gas. Die Länge des Rohrnetzes betrug

rund 7000 km. Nach dem Krieg existierten im Ost-

und Westteil der Stadt getrennte Betriebe. Der

Ostteil stellte ab 1962 auf Erdgas um, abgeschlossen

war dieses jedoch erst 1990. Der Westteil stellte ab

1985 auf Erdgas um. Zuvor hatte man ab 1965

Benzinspaltanlagen in Betrieb genommen und immer

weniger Gas aus Kohle gewonnen. Bis 1996 waren alle

Gaswerke stillgelegt . Das Gaswerk Mariendorf war

das letzte Gaswerk das geschlossen wurde. |

.jpg)

|

|

|

Das Gaswerk

Mariendorf der GASAG war zeitweilig das größte

Gaswerk Europas. Das Gaswerk

besaßt eine eigene Eisenbahn, die bis zum Bhf.

Marienfelde führte. Es sollen - wie oben beschrieben

- auch 600 mm Schmalspurgleise vorhanden

gewesen sein. Entlang der Bahnanlagen im Werk

läuft außerhalb ein 900m langer Fußweg mit einem

Maschendrahtzaun zum Werksgelände hin. Als

kleine Jungen haben wir oft durch den Zaun geschaut,

aber nur Normalspurfahrzeuge gesehen. Durch diesen Zaun

ließen sich die Fahrzeuge schwer fotografieren.

Später tauchten die GASAG-Loks (eine T3, eine Speicherlok

und eine Diesellok) an anderer Stelle auf. Dort erst konnte

man sie dann besser fotografieren. Eine Feldbahn

ist nur in der Literatur erwähnt. Mir selber sind in

den 50er Jahren eine lange Hängebahn mit Hängeloren

bekannt, Diese Bahn Hatte offensichtlich die

Feldbahn ersetzt und wurde später durch Förderbänder

ersetzt und führte vom Hafen zu den Vorratsbunkern

und -halden. Heute befindet sich dort das

Zentrallager der Kaiser´s Tengelmann AG. Diese Bahn

machte einen höllischen Lärm und die Kräne störten

gewaltig im Radio auf Mittelwelle. Auf dem östlich

angrenzenden Gelände neben dem Gaswerk befanden sich

Fabriken wie z.B. eine Gaszählerfabrik, Askania mit

einem Werk und die Theis AG, diese wurden von der

Bahn mitbedient. Nach dem Kriege befanden sich dort zeitweilig der Fruchthof und der

Fleischgroßmarkt für Westberlin in den ehem. Askania

Werken und auch ein Postamt. Auf ganz alten Karten

wird die Lage des Gaswerkes im Dreieck oberhalb des

Teltow-Kanals angegeben. Dort befand sich jedoch nur

die Villa der Direktion, Sie wurde ein Opfer des II.

Weltkrieges und auf dem Gelände entstand Ende der

50er Jahre eine Reihenhaussiedlung und eine

Kleingartenkolonie. Vor dem Kanal wurde ein

Grünstreifen zur Erholung angelegt |

|

Diesellok der

Gasag |

Speicherlok |

C n2t 1901 Preuß.

T 3 Maffei-Schwarzkopff 3019 sie steht jetzt

im DTMB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(01).jpg)

.jpg)

.jpg)

_1973_MiNr_447.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)